Achtzig Jahre nach dem Beginn des Spanischen Bürgerkrieges (1936-39) ringt Spanien immer noch mit seinem Erbe. Der vom Putsch Francisco Francos und seiner Mitverschwörer ausgelöste dreijährige Krieg zwischen rebellischen Militärs und Republiktreuen kostete über einer halben Million Menschen das Leben und begründete eine knapp vierzigjährige Diktatur. Deren Menschenrechtsverletzungen sind immer noch ungesühnt. Und noch immer liegen 114 000 überwiegend republikanische Bürgerkriegsopfer anonym verscharrt unter der Erde.

Der Umgang mit Bürgerkrieg und Diktatur ist in Spanien von einer Art geschwätzigem Schweigen gekennzeichnet: Einerseits ist die Vergangenheit omnipräsent. Selbst im diesjährigen Wahlkampf flammten Bürgerkriegs-Topoi auf. Da sahen rechtskonservative Medien “Spanien vor den Türen des revolutionären Kommunismus”, und perplex registrierte die spanische Öffentlichkeit, dass in der Kleinstadt Guadamur bei Toledo Diktator Franco anlässlich eines Stadtfestes als Staatsmann gefeiert wurde, der Spanien vor dem Zweiten Weltkrieg bewahrt habe.

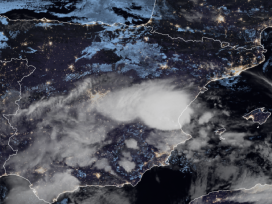

A bunker in Albendin, Cordoba, Spain. Photo: Edmundo Sáez. Source: Wikimedia

Andererseits wird der Konflikt bis heute jedoch kaum analysiert, kontextualisiert oder gar “aufgearbeitet”: Vergangenheitspolitische Initiativen hatten es in den vierzig Jahren seit Francos Tod stets schwer. So prägt der Bürgerkrieg die Debatte und das politische Klima im Land bis heute – trotz aller offensichtlichen strukturellen Unterschiede zwischen dem Spanien von 2016 und dem Spanien von 1936.

Als der Aufstand der Militärs am 17./18. Juli 1936 in Melilla begann, war die zweite Republik gerade einmal fünf Jahre alt. Gestartet als demokratisches und soziales Modernisierungsprojekt, hatte sie die gesellschaftlichen Spannungen im agrarischen, von semi-feudalen Strukturen und einer einflussreichen katholischen Kirche geprägten Land nicht lösen können. In Andalusien stellten landlose Tagelöhner weiterhin die größte Schicht, die ihres Bildungsmonopols beraubte Kirche hatte teils erfolgreich Schulreformen behindert, unter der Arbeiterschaft und auf dem Land erhielten vor allem anarchistische und sozialistische Strömungen wachsenden Zulauf: Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern hatten sich die Kommunisten in der Arbeiterbewegung und auf dem Land zunächst kaum durchsetzen können; das Gedankengut eines Anarchisten wie Buenaventura Durruti kam der Lebenswirklichkeit in Spanien sehr viel näher. Das Misstrauen in Obrigkeit, parlamentarisches System und Zentralstaat saß tief. Auf dem Land hatten Sozialstrukturen überdauert, in denen ein “libertärer Kommunismus” – also das selbstorganisierte Leben in “freien Kommunen” – machbarer schien als die Herrschaft des Proletariats.

Eine Sozialgesetzgebung nach westeuropäischem Vorbild war auch aufgrund der rasch wechselnden Regierungen unmöglich. Dazu wuchsen in Katalonien und im Baskenland die Unabhängigkeitsbewegungen. Das konservative Bürgertum und Großgrundbesitzer liebäugelten mit katholizistischen, monarchistischen und faschistischen Ideen. Die Gliederung in zwei große ideologische Blöcke – die Volksfront, zu der Sozialisten, Kommunisten, republikanische Linke, regionalistische Kräfte und Anarchisten zählen, sowie die Nationale Front, mit katholischen Konservativen, Monarchisten, Rechtsrepublikanern und der faschistischen Falange – entspricht dem verbreiteten Topos der “zwei Spanien”. Die Zweiteilung des Landes fand im Sommer/Herbst 1936 auch geographisch ihren Niederschlag: Die Aufständischen siegten rasch im westlichen Andalusien, in Altkastilien, Galizien, Navarra, Oviedo, Saragossa und Mallorca. Hingegen stellten sich Ostandalusien, Neukastilien, das Baskenland, Katalonien, Valencia und Asturien auf die Seite der Republik. Dem urbanisierten und industriell geprägten Teil des Landes stand das traditionelle, landwirtschaftlich geprägte Spanien gegenüber.

Von Anfang an spielte die ausländische Hilfe aus Deutschland, Italien und Portugal im Bürgerkrieg eine entscheidende Rolle: Ohne die vom nationalsozialistischen Deutschland organisierte Luftbrücke, die das in Marokko stationierte Heer, darunter die Fremdenlegionäre, auf die iberische Halbinsel übersetzte, wäre der Putsch vermutlich rasch niedergeschlagen worden. Wie der Historiker Ángel Vinas jüngst nachwies, hatten konservative spanische Politiker mit Mussolini bereits vor dem 18. Juli 1936 Verträge über Waffenlieferungen unterzeichnet. Die aufständischen Militärs konnten sich auf ihre faschistischen Alliierten verlassen, die republikanische Linkskoalition dagegen sah sich zunächst mit der britisch-französischen Nicht-Eingriffs-Strategie konfrontiert.

Die schätzungsweise 35 000 internationalen Brigadisten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien und den USA, die ab Herbst 1936 zwei Jahre auf republikanischer Seite kämpften, waren für die Republik zwar ein wichtiges symbolpolitisches Kapital. Letztlich kam die ausländische Hilfe jedoch weitaus mehr den Aufständischen als den Republikanern zugute: Die sowjetischen Waffenlieferungen begannen erst zwei Monate nach Bürgerkriegsbeginn, Moskau ließ sich die Jagdflugzeuge, Kampfpanzer und Kriegsschiffe teuer mit den spanischen Goldreserven bezahlen.

Parallel zu dieser Unterstützung baute auch die in den 1930er Jahren eher unbedeutende kommunistische PCE ihren Einfluss auf die republikanische Regierung – und die Gesellschaft – aus: Hatte die KP Spaniens 1935 noch 5000 Mitglieder, waren es 1937 bereits 250 000. Auf der Gegenseite erhielt vor allem die faschistische Falange Zulauf. Sie entwickelte sich zur Massenbewegung und konnte von Franco nach der Hinrichtung des Gründers José-María Primo de Rivera zur Einheitspartei ausgebaut werden – mit einem Programm, das faschistisch-totalitäre Elemente mit genuin spanischen Ideen wie der einer Hegemonialstellung in der hispanischen Welt verband. In der zeitgenössischen Propaganda und der Geschichtspolitik im Franco-Spanien sowie den exilrepublikanischen Erinnerungskulturen spielt die Zuspitzung des Bürgerkrieges als Kampf zwischen Faschismus und Kommunismus eine bedeutende Rolle. Tatsächlich aber ist sie eher Folge als Ursache des Konflikts.

Krieg und Revolution: Die Zeit der sozialen Experimente

Während in den von den Aufständischen beherrschten Zonen Gewerkschaften und Parteien verboten, die Agrar- und Sozialreformen rückgängig gemacht und Francos “Neuer Staat” aufgebaut wurden, war das Leben in den republikanischen Zonen von einer komplexen Doppeldynamik aus Krieg und sozialer Revolution gekennzeichnet: Der Aufstand der Militärs geriet zum Katalysator einer sozialen Umwälzung von links. War das Programm der Volksfrontregierung von 1934 noch gemäßigt gewesen, stärkte der Militärputsch zunächst diejenigen, die eine Revolution herbeiführen wollten: Die anarcho-syndikalistische CNT rief zum Generalstreik auf. UGT-Gewerkschaftsführer Francisco Largo Caballero, der sich zum Fürsprecher einer von der Sowjetunion unabhängigen Revolution entwickelt hatte, forderte von der Regierung – nach anfänglichem Zögern erfolgreich – die Bewaffnung der Arbeiterorganisationen. Innerhalb weniger Wochen wurde so das bestehende wirtschaftliche, politische und soziale System abgeschafft.

In Katalonien und Aragón sahen die Anarchisten und Anarcho-Syndikalisten die Stunde der großen Utopien gekommen, eine Welle von Beschlagnahmungen und Kollektivierungen, von geldlosem Gemeinschaftsleben überrollte das Land – oft spontan durchgeführt und ohne konkrete wirtschaftliche Planung: “Während der Krieg geführt wird, muss die soziale Revolution umgesetzt werden”, so eine der Losungen der CNT-FAI. In Barcelona wehten die schwarz-roten Fahnen, bis die Mittelmeermetropole zum Schauplatz der blutigen Auseinandersetzung innerhalb der spanischen Linken werden sollte. Im Zentrum stand dabei die Frage nach der Priorität von Krieg oder Revolution. Während innerhalb der CNT die Bereitschaft zu einer Vereinheitlichung der Regierungsgewalt gewachsen war und die leninistische POUM sich für eine sozialistische Arbeiterregierung aussprach, beäugte die KP, die sich für den Verbleib einer parlamentarisch-demokratischen Republik ausgesprochen hatte, die Entwicklung misstrauisch. Dabei spielte auch die Haltung der Sowjetunion eine entscheidende Rolle: Stalin hatte weder Interesse an einer spanischen Revolution noch an einer Isolation der Sowjetunion von den westlichen Demokratien, allen voran Großbritannien und Frankreich. Das republikanische Spanien wiederum benötigte dringend die militärische Hilfe Moskaus, gerade bei der anstehenden Verteidigung Madrids. Largo Caballero, seit September 1936 Regierungschef, baute sein von ihm als Arbeiterregierung geplantes Kabinett zur Volksfrontregierung aus, in der auch bürgerliche Republikaner und Vertreter der CNT-FAI saßen, im Oktober desselben Jahres trafen die ersten Waffenlieferungen ein. In der Folge wurden die KP und ihre katalanische Schwesterformation PSUC zum entscheidenden Faktor und fanden als ordnungsgarantierende Kraft und Gegengewicht zu den Anarchisten auch unter Kleinbauern, Gewerbetreibenden und Ordnungsmächten Unterstützung.

Was für CNT und einen Großteil von Largo Caballeros UGT Verrat an der Revolution war, bildete aus Sicht der Kommunisten ein kriegsnotwendiges stabilisierendes Bündnis: Die Zeit der sozialen Experimente war vorbei. Nachdem in Barcelona im Mai 1937 Polizeitruppen die Barrikadenkämpfe der Anarchisten niedergeschlagen hatten, musste Largo Caballero zurücktreten. Die Geschicke der republikanischen Zone sollte bis zum Kriegsende Juan Negrín leiten, unter dessen Regierung die moskautreuen Kommunisten die Politik weitgehend bestimmten. Eine Welle der Repression gegen Anarchisten und Mitglieder der POUM setzte ein, Largo Caballeros UGT wurde entmachtet, die FAI illegalisiert. Als utopisch-idealistisches Sozialprojekt sollte der spanische Anarchismus erst in den frühen Nullerjahren gewürdigt werden, bezeichnenderweise über den in Deutschland lebenden Schriftsteller und Philosophen Heleno Saña. Den erinnerungspolitischen Diskurs der republikanischen Seite dominierte lange Zeit die KP mit den von ihnen im Exil zu Heroen aufgebauten Bürgerkriegsveteranen Dolores Ibárruri und Santiago Carrillo. Doch aufgrund der Repression gegen Anarchisten und Trotzkisten während des Bürgerkrieges und der engen Verstrickung mit dem Moskauer Machtapparat während der Franco-Diktatur waren beide weit davon entfernt, Identifikationsfiguren für die gesamte Linke zu sein, Carrillos eurokommunistischen Kurs zum Trotz: Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der demokratischen Wahlen wider. Konnte die PCE 1977 und 1979 noch gut 9 bzw. 10 Prozent der Stimmen erreichen, glitt sie danach in die Bedeutungslosigkeit ab. Erst jüngst konnte sie innerhalb des von Pablo Iglesias geführten linken Wahlbündnisses Unidos Podemos wieder politische Relevanz erlangen.

Ab dem Frühjahr 1937 wurde der Bürgerkrieg zum Zermürbungskrieg, in dem die aufständischen Truppen durch ausländische Hilfe die bessere Ausgangsposition hatten. Im Juli 1938 gelang der Republik am Ebro ein letzter bedeutender Sieg. Die Hoffnung der Regierung, durch einen möglichen gesamteuropäischen Krieg eine Wende zu ihren Gunsten herbeiführen zu können, wurde durch das Münchner Abkommen enttäuscht. Im Januar 1939 fiel Katalonien, im März Madrid in die Hände der Aufständischen. Damit war der Spanische Bürgerkrieg beendet.

General Francisco Franco feierte seinen Sieg mit einem exorbitanten fünfstündigen Triumphzug durch die spanische Hauptstadt. 120 000 Militärs der franquistischen Armee und der Achsenmächte defilierten beim Desfile de la Victoria vor der Tribüne des Caudillo, des Führers. Tags darauf zog Franco unter einem Baldachin in die Madrider Santa Barbara-Kirche ein und wurde dort von Kardinal Gomá gesegnet. Der katholischen Kirche galt Franco als der Mann, der in einem Kreuzzug, einer Art zweiten Reconquista, die spanische Volksseele gerettet und die Einheit von Vaterland und Religion wiederhergestellt hatte. Sie stellte sich daher willig in den Dienst des Regimes und trug so wesentlich zur Zementierung des gespaltenen Spaniens bei.

Das Trauma des Bürgerkriegs und der Pakt des Schweigens

Während die Sieger ihren Triumph inszenierten, sollten die Besiegten aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden. 1939 waren eine halbe Million Menschen in Konzentrationslagern oder Gefängnissen inhaftiert. 200 000 Menschen fielen der Repression der Nachkriegsjahre zum Opfer. Noch bis 1963 wurden Todesurteile wegen Delikten aus der Zeit des Bürgerkriegs vollstreckt. Bestattet wurden die Opfer in anonymen Massengräbern: Das “rote” Spanien, das nach franquistischer Lesart mit der Zweiten Republik den rettenden Kreuzzug Francos notwendig gemacht hatte, sollte nicht nur physisch, sondern auch aus der Erinnerung ausgemerzt werden. In Galizien durften während der ersten Jahre des Regimes Totenscheine selbst dann nicht ausgestellt werden, wenn Angehörige die Leichen identifiziert hatten. Dieses von oben verordnete und brutal durchgesetzte Vergessen bestimmte noch lange über Francos Tod hinaus die (Nicht-)Erinnerung der Verlierer. Angst und Scham vererbten sich bis in die Enkel-Generation.

Erst in den 1960er Jahren setzte sich auch innerhalb des Regimes die Erkenntnis durch, dass die Teilung in Sieger und Verlierer nicht mit den gesellschaftlichen Anforderungen eines sich langsam öffnenden Spaniens in Einklang zu bringen war. Vor dem Hintergrund des Zweiten Vatikanischen Konzils, das die Prinzipien des Nationalkatholizismus offiziell infrage gestellt hatte, begann man vorsichtig von perdón und reconciliación, von Vergebung und Versöhnung, zu sprechen. Bis 1969 wurden die letzten Haftstrafen aus der Zeit des Bürgerkrieges erlassen. Auch das Geschichtsbild wandelte sich: Der Spanische Bürgerkrieg galt nicht länger als cruzada, als Kreuzzug, sondern als tragischer, aber unvermeidlicher Bruderkrieg. Im “kollektiven Wahnsinn” dieses Krieges hätten beide Seiten Schuld auf sich geladen. Nur durch beidseitiges Verzeihen – und Vergessen – sei der Konflikt zu überwinden. Diese These wurde in den 1970er Jahren zum gesellschaftlichen Konsens und prägte die Jahre der Transition – der Übergangsphase vom Franquismus zur parlamentarischen Monarchie – wesentlich mit.

Die Politologin Paloma Aguilar wies als erste nach, wie sehr dieses Bild nach Francos Tod am 20. November 1975 die politischen Verhandlungen mitbestimmte. In ihnen taucht der Bürgerkrieg als traumatisches Urerlebnis auf. Um die Wiederholung eines solchen Szenarios zu vermeiden, müssten moderación y concordia herrschen – Mäßigung und Eintracht. Diese beiden Vokabeln bestimmten den Diskurs des schrittweisen Übergangs und wurden sukzessive zu Staatstugenden ernannt, mit denen politische Konflikte entideologisiert und potentielle Konfliktthemen auf später vertagt wurden – mit Folgen bis in die Gegenwart: Dass die in der spanischen Verfassung verankerte Kompromissformel von der Nation der Nationalitäten das Spannungsverhältnis zwischen Zentralstaat und Regionen nur ungenügend lösen kann, war auch Zeitgenossen klar.

In geschichtspolitischer Hinsicht rechtfertigte das Bürgerkriegstrauma auch den Pacto del Olvido, den Pakt des Vergessens oder Schweigens: Regimegegner wie Regimeträger verzichteten auf eine politische Instrumentalisierung der Geschichte und klammerten die Franco-Zeit aus den Debatten aus. Seinen politisch-administrativen Ausdruck fand dieser ungeschriebene Pakt im Amnestiegesetz von 1977. Nach den ersten demokratischen Wahlen setzten die aus der franquistischen Opposition stammenden Fraktionen das Thema Amnestie auf die politische Tagesordnung. Die bis dato erfolgten Amnestiedekrete empfand man als ungenügend, immer wieder war es in Madrid und Barcelona zu Massendemonstrationen gekommen. Die Regierungspartei UCD konterte mit einem restriktiveren Vorschlag. Beide Seiten handelten ein Gesetz aus, das eine Amnestie für Opfer und Täter beinhaltete, die von keiner parlamentarischen Kraft in Frage gestellt wurde. Im Gegenteil: Unisono feierte die Presse den längst überfälligen “Schlussstrich”. Weder im Kongress noch in der Öffentlichkeit wurde über die Repression während der Franco-Zeit, über Folter oder politische Verfolgung diskutiert, stattdessen erklärte man die Bedeutung des Gesetzes vor dem Hintergrund des Bürgerkrieges, der nun endgültig beendet sei.

Aus der Perspektive der Opfer oder des Widerstands wurde die Amnestie also mit einem Schweigen über die Täter erkauft, das Sich-Nicht-Erinnern-Sollen fortgesetzt und das erinnerungspolitische Ungleichgewicht zwischen “Siegern und Besiegten” zementiert. Dass sich Spanien knapp drei Jahre nach dem Tod des Diktators eine demokratische Verfassung geben konnte, war sicherlich eine politische Meisterleistung – allerdings hatte diese einen hohen Preis. Auch im Symbolpolitischen folgte man dieser Linie: Straßen und öffentliche Plätze behielten die Namen franquistischer Helden. Wurden die omnipräsenten Reiterstandbilder des Diktators aufgrund lokaler Initiativen doch einmal entfernt, dann meist still und heimlich, um keine Animositäten zu wecken.

Infrage gestellt wurde dieser Umgang mit Bürgerkrieg und Diktatur erst in den späten 1990er Jahren unter José-María Aznar. Der konservative Ministerpräsident hatte im Zuge einer neuen “nationalen Selbstverortung” durch wenige, aber gezielte Gesten einseitig die Erinnerung der ehemaligen Bürgerkriegssieger gefördertund so auf der anderen Seite der erinnerungspolitisch ohnehin Benachteiligten beträchtlichen Unmut entfacht. Dazu zählten etwa die Errichtung eines Denkmals für die im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite kämpfende falangistische División Azul und die Rückführung einiger Gefallener auf Staatskosten.

Die vererbte Scham der Opfer

Als Reaktion auf Aznars neofranquistischen Kurs entstand eine kollektive Erinnerungsbewegung, zu deren herausragenden Figuren Emilio Silva gehört. Der Journalist aus Navarra hatte Anfang 2000 nach der Leiche seines Großvaters gesucht, der am 16. Oktober 1936 als Mitglied der Linksrepublikaner in einer Nacht- und Nebelaktion erschossen worden war. Unter der Überschrift “Auch mein Großvater war ein Verschwundener” veröffentlichte er in einer Lokalzeitung einen Artikel, der eine Welle von Hilfsbereitschaft auslöste. Zeitzeugen, Archäologen und Gerichtsmediziner boten ihre Hilfe an. Unter dem Namen Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Verein zur Rückgewinnung der historischen Erinnerung) bildete sich eine lokale Bürgerinitiative, die wenige Monate später tatsächlich die Überreste des Großvaters und zwölf anderer, zeitgleich mit ihm erschossener Opfer exhumierte.

Der Fall hatte Signalwirkung, auch weil sich an ihm paradigmatisch die bis in die Gegenwart hineinwirkenden Repressionsmechanismen des Bürgerkrieges zeigten: Zu unterschiedlichen Zeitpunkten hatten diverse Familienmitglieder die Stätte bereits besucht, aber niemandem davon erzählt. Wie in einem Großteil der spanischen Familien war auch im Hause Silva gar nicht oder kaum über den Bürgerkrieg gesprochen worden. Durch das Schweigen hatten sich Angst und Scham über Generationen vererbt. Die ARMH wuchs zu einem landesweiten Netzwerk. Inzwischen hat die Organisation über 2000 Exhumierungen vorangetrieben und damit entscheidende Impulse bei der Aufarbeitung der Vergangenheit gesetzt. Sie half mit, die ursprünglich auf 30 000 angesetzte Zahl der Verschwundenen nach oben zu korrigieren: auf 114 000.

Begleitet wurde dieser Prozess von einem neu entfachten historischen und populären Interesse an der Geschichte. Bis dato wenig beachtete Themen wie der Widerstand des Maquis oder das Exil rückten in den Fokus. Ihren politischen Nachhall hatte die Erinnerungsbewegung 2007 im Ley de la Memoria Histórica. Nach dem Regierungswechsel hatte der sozialistische Premier José-Luis Rodríguez Zapatero das Erinnerungsgesetz gegen erhebliche Widerstände ins Parlament eingebracht. Erstmals wurden das Franco-Regime als Diktatur politisch verurteilt, die Regierung zur Entfernung franquistischer Symbole aus dem öffentlichen Raum verpflichtet und staatliche Unterstützung bei der Suche und den Exhumierungen der Verschwundenen zugesagt.

Dass sich Spanien just in jenen Jahren zu einer politischen Aufarbeitung von Bürgerkrieg und Diktatur durchrang, in denen auch Exdiktator Augusto Pinochet verhaftet und die chilenischen Amnestiegesetze hinterfragt wurden, ist kein Zufall. Der Politikwissenschaftlerin Ulrike Capdepón zufolge hat der Fall Pinochet direkte Wechselwirkungen mit der spanischen Debatte. Der spanische Richter Baltasar Garzón, dessen Ermittlungen zur Verhaftung des chilenischen Exdiktators geführt hatten, nahm sich bis zu seiner Amtsenthebung 2010 der Suche nach den “spanischen Verschwundenen” an. Trotz der symbolpolitischen Rekompensation der Opfer durch das Erinnerungsgesetz, trotz des erfolgreichen Entfachens einer gesellschaftlichen Debatte, scheiterten die Bemühungen Garzóns und der Erinnerungsbewegung in einem zentralen Punkt. Während es in Chile Richtern gelungen war, Offiziere der Diktatur strafrechtlich zu belangen, blieben in Spanien das Amnestiegesetz von 1977 unangetastet und die Verbrechen der Diktatur ungesühnt. Bis heute fordern internationale Menschenrechtsexperten wie der 2014 mit dem Bericht für die UN-Arbeitsgruppe über Verschwundene und Verschleppte betraute argentinische Anwalt Ariel Dulitzky dieses Gesetz nach chilenischem Vorbild auszuhebeln: Andernfalls kann es keine strafrechtliche Aufarbeitung der Franco-Diktatur geben.

Die “Desmemoria” und ihre Folgen

Es gehört zu den Spätfolgen des jahrzehntelang eingeübten und institutionalisierten Schweigens, dass die Debatte um das Erinnerungsgesetz von wütenden Protesten begleitet wurde. Dass nun die Opfer Rekompensation und Schuldeingeständnisse von der Täterseite forderten, empfanden die ehemaligen Säulen des Regimes als Tabubruch. Zapateros Geschichtspolitik wolle doch “bloß alte Wunden öffnen”, so der damalige Vorsitzende der spanischen Bischofskonferenz Rouco Varela. Im Valle de Los Caídos, Francos monumentaler Grabstätte, die als faschistisches Siegesdenkmal direkt vom Erinnerungsgesetz betroffen war, feierte der Abt Feldmessen, in denen für die “von der Regierung verfolgten Katholiken” gebetet wurde. Auch bei der Frage der Exhumierungen zeigte sich das Land gespalten: Laut der Erhebung des CIS plädierte ein Drittel der Befragten dafür, die Toten um des sozialen Friedens willen ruhen zu lassen. Die während der Diktatur und Transition etablierten Deutungsmuster entpuppten sich als äußerst langlebig. Mit dem erneuten Regierungswechsel 2011 schlug das erinnerungspolitische Pendel abermals in die andere Richtung aus. Der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy senkte das Budget des Erinnerungsgesetzes auf null Euro und hebelte es damit faktisch aus. Die letzten Exhumierungen wurden privat über Crowdfunding-Projekte finanziert.

“40 años de desmemoria” – vierzig Jahre “Ent-Erinnerung” überschrieb denn auch die Online-Zeitung “Eldiario.es” im vergangenen Herbst ihren Themenschwerpunkt aus Anlass von Francos 40. Todestag. Tatsächlich trifft der Begriff den spanischen Umgang mit der Vergangenheit gut. Das Nicht-Erinnern und bewusste Ausblenden des politisch Missliebigen und nicht Opportunen führte über die Jahre zu einer weitverbreiteten Geschichtsblindheit. So wussten 2014 dreißig Prozent der Lehramtsstudenten nicht, wie lange Franco regierte; 80 Prozent war nicht bekannt, wann die letzten Todesurteile vollstreckt worden waren. Zu den psychosozialen Folgen dieses Umgangs mit Geschichte gehört auch, so der Philosoph Fernando Savater, ein weitverbreitetes Misstrauen gegen Politik und Politiker: Den Franco in den Mund gelegten Satz “Machen Sie es so wie ich, mischen sie sich nicht in Politik ein”, würden immerhin knapp 44 Prozent der Befragten unterschreiben.

Distanz zwischen Politik und Gesellschaft, Vermeidung und Entideologisierung von politischen Konflikten, Selbstbestätigung des politischen Systems als einziger Garant von Frieden und Zusammenleben – “entweder demokratische Normalität oder die Dialektik der Pistolen und Fäuste”, so umschreibt der Journalist Guillem Martínez die Kultur der Transition. Sie wurde in den letzten Jahren von der sogenannten Empörtenbewegung, zu der auch Martínez sich zählt, grundsätzlich hinterfragt.

2011 ließen die Indignados ihrer Enttäuschung über Spaniens parlamentarische Demokratie unter dem Motto “No nos representan!” (Nein, sie repräsentieren uns nicht!) freien Lauf. Sie zielten damit mitten ins Selbstverständnis der postfranquistischen Demokratie. Die Generation der überwiegend nach Francos Tod Geborenen konnte krisenbedingt an den Versprechungen des Systems nicht partizipieren und sah sich daher auch nicht an dessen Gründungsmythen gebunden. Es wundert also nicht, dass sie lautstark auch die in der Transition wurzelnden historischen Meistererzählungen anzweifelt. Concordia und Moderación gelten den jungen Spaniern nicht mehr als Kardinaltugenden, im Gegenteil: Sie sind überzeugt, dass die spanische Gesellschaft eher an einem Zuwenig als einem Zuviel politischer Fundamentalkritik krankt.

In den vergangenen beiden Wahlkämpfen hat der erinnerungspolitische Diskurs seine Träger gewechselt: von der sozialdemokratischen PSOE auf Spaniens Neue Linke. Für Podemos, die für sich beansprucht, die “Bewegung des 15. Mai” ins Parlament zu tragen, bildet der Widerstand gegen Franco ebenso einen positiven Bezugspunkt wie die Zweite Republik. Auf den Wahlkampfveranstaltungen im Frühsommer 2016 wehten auffallend viele Fahnen der Zweiten Republik; beim Auftakt in Barcelona bedankte sich Pablo Iglesias für die Rolle, die der PCE im antifranquistischen Widerstand gespielt hatte. Unidos Podemos – die gemeinsame Liste von Podemos und PCE-Nachfolger Izquierda Unida – und PSOE führen die Wiederaneignung der demokratischen Erinnerung im Programm und fordern eine juristische Anerkennung der Opfer des Franquismus. Die junge neoliberale Partei Ciudadanos schweigt dazu ebenso wie die Konservativen. Somit scheint ausgleichende Erinnerungspolitik auch im Jahr 2016 noch immer eines zu sein: eine Sache der Linken.