Kafkas Prag 1914: Der erste Weltkrieg rückt immer näher, ebenso wie die drohende Ehe mit Felice Bauer. Durch die Straßen der Stadt wandert Franz K., geprägt von diesen inneren und äußeren Untergangsstimmungen. Anhand von Prags Topografie legt Steve Sem-Sandberg einige zentrale Züge in Kafkas Prosa frei und zeigt, wie dieser sowohl seine eigenen als auch Josef K.’s Spaziergänge bis in das kleinste Detail inszeniert.

Der widerwillige Bräutigam

11. Juli 1914. Vor dem Spiegel in der großräumigen elterlichen Wohnung an der Ecke Altstädter Ring und Niklasgasse in Prag steht der einundreißigjährige Doktor der Jura Franz Kafka und bindet mit nervösen Fingern seine Krawatte. In einigen Stunden soll er den Zug nach Berlin nehmen, um die kurz bevorstehende Ehe mit Felice Bauer, einer jungen Jüdin, die er bei einem Treffen zuhause beim Freund Max Brod knapp zwei Jahre zuvor kennen gelernt und mit der er seitdem Briefkontakt gehabt hat, zu erörtern.

Weshalb aber ist er so nervös? Eine Erklärung ist natürlich die, dass er nicht heiraten will. Auch seinen Freunden gegenüber gesteht Kafka, dass er der Ehe als Institution misstraut, befürchtet, sie werde ihn jener Ruhe und Geistesgegenwart berauben, die er braucht, um zu arbeiten. Aber diese Erklärung verdeckt zugleich eine andere, subtilere. Auf gewisse Weise ist es gerade der sanfte Pferch der Ehe, den er braucht, um schaffen zu können. Das intime Gedränge in Küche und Wohnzimmer, all das Geplauder und die unnötige Konversation, gegen die man sich nur verteidigen kann, indem man hohe Schutzwehre errichtet: das Ich umzingelt bis zu dem Punkt, an dem die Schrift, die ausdauernde nächtliche Arbeit zum einzig möglichen Fluchtweg wird. Früher war es Sache der verhassten Familie, Kafka zu dem Maß an Frustration und Selbstverachtung zu nötigen, das er brauchte, um schreiben zu können. Aber die Familie ist nun zersplittert, die Ehegatten der beiden älteren Schwestern sind einberufen worden und stehen im Begriff, zur Front gebracht zu werden, und Kafka wird bald die Möglichkeit geboten werden, zum ersten Mal in seinem dreißigjährigen Leben eine Wohnung mit sich selbst zu teilen – eine Perspektive, die ihm – wenn möglich – noch abstoßender erscheint, als mit der jungen Sekretärin Felice Bauer Bett und Salonmobiliar zu teilen.

Seit zwei Jahren schreiben Felice und Franz einander Briefe, eine Korrespondenz, die bereits einige Monate nach dem ersten Treffen die Formen eines gefühlsmäßigen Ringkampfes annimmt, den der äußerlich so taktvolle Kafka geschickt inszeniert. Als die Briefe nicht unmittelbar zu einem ehelichen Vorschlag führen, tut Felice, was alle, die von ihrem Verehrer im Stich gelassen werden, tun: sie antwortet mit einer kühlen Distanz. Aber auf Felices abwartende Kühle folgen neue Ausbrüche von Innigkeit und Wärme bei Kafka. Felice taut auf. Worauf Kafka mit neuen Vorbehalten antwortet. Nach einem Jahr des Federfuchsens beginnt Felice begreiflicherweise zu verzweifeln und appelliert an ihre Freundin Grete Bloch, nach Prag zu reisen, um herauszufinden, was denn dieser Kafka eigentlich will. Der Vorstoß hätte sich für Kafka freilich nicht besser treffen können. Knapp vierundzwanzig Stunden nach ihrem ersten Treffen hat er sich in Grete Bloch eine errötende Verbündete geschaffen, woraufhin der Paartanz ohne weitere Umstände in eine hinkende ménage à trois übergeht. Kein Wunder, dass Felice Bauer es satt hat. Was Kafka jedoch nicht weiß, als er sich am Morgen des 11. darauf vorbereitet, die Braut und die Eltern in Berlin zu besuchen ist, dass sie dieses Mal die Absicht hat, keine Mittel zu scheuen, um ihm aufrichtige und eindeutige Auskünfte abzuverlangen. Hat er vor eine Familie zu gründen oder hat er nur falsche Tatsachen vorgespiegelt? Als Kafka am nächsten Tag das Zimmer seiner Verlobten im Askanischen Hof in Berlin betritt, sitzen sie alle da wie an einem Anklagepult. Felice Bauer, ihre Schwester Edna, die Freundin Grete Bloch. Die drei Verschworenen haben sich außerdem gut vorbereitet. Alte Briefe sind wieder hervorgeholt worden. Besonders zugespitzte Formulierungen sind unterstrichen. Felice ist sogar in den Besitz jener Briefe gekommen, die Kafka vertraulich an Fräulein Bloch schickte. Kurz gesagt: alle Hinterhalte und Finten, die der widerwillige Freier einmal angewendet hat, um davonzukommen, sind nun bereit, ihn einzufangen.

Felice: “Denn ist es nicht so, mein lieber Franz, ist nicht dies der Beweis dafür, dass du mich nie besonders begehrt hast, und dass eine Heirat etwas ist, auf das du am liebsten verzichten würdest?”

Und K., was kann er da schon antworten?

“Ja gewiss, so ist es wohl, meine Liebe; so ist es wohl.”

Schlussbilanz (I)

Die Auseinandersetzung im Askanischen Hof – der Gerichtshof, wie er ihn nannte – sollte weit reichende Konsequenzen für Kafkas Leben und weitere Zukunft haben. Auch hat kein einzelnes Ereignis in seinem Leben tiefere Spuren in seinem Werk hinterlassen.

Schlussbilanz (II)

Geplant war gewesen, dass die beiden Verlobten von Berlin aus zusammen auf Urlaub fahren sollten. Aus diesen Plänen wird nun nichts. Kafka fährt selbst, in Begleitung des Freundes Ernst Weiss und dessen weiblicher Begleitung. Sie kommen bis nach Marienlyst in Dänemark, wo der Vegetarier Kafka anfängt, Wein zu trinken und Fleisch zu essen. Den Eltern in Prag schreibt er, dass er vorhat, bei der Versicherungsgesellschaft zu kündigen und auf eine Karriere als “Journalist in Berlin” zu setzen.

Der zimperliche Asket, mutiert in ein fleischverschlingendes Journalistenungeheuer in der preußischen Metropole Berlin? Der Rollenwechsel sagt unleugbar etwas darüber aus, wie tief erschüttert Kafka war.

Bei der Rückkehr nach Prag geschieht jedoch eine Verwandlung. Innerhalb kurzer Zeit sammelt sich der seiner Einsamkeit und Not nahezu preisgegebene Kafka zu einer seiner produktivsten Schreibphasen überhaupt. Fünf Monate später, am 27. Dezember 1914, zieht er im Tagebuch eine provisorische Schlussbilanz darüber, was er zustande gebracht hat. Den Großteil jenes Romans, welcher Der Prozeßwerden sollte, hat er abgeschlossen; die lange Novelle In der Strafkolonieist fertig, ebenso die Erzählungen Der Dorfschullehrer, Erinnerungen an die Kaldabahn, Der Unterstaatsanwalt. Sogar ein Kapitel jenes Romans, den Kafka Der Verschollenenennt und dem Max Brod später den Titel Amerikageben sollte, hat er fertig gestellt.

Kafka sagt, er sei darüber verblüfft, dass er überhaupt eine Zusammenstellung dieser Art vornimmt – “das sieht mir gar nicht ähnlich“. Am meisten dürfte er – zu Recht – über diese einzigartige Produktivität gestaunt haben.

Kalenderblatt

Frühling 1998. Ich und meine Frau verbringen ein paar Wochen damit, in unserer neuen Wohnung auf der Kampa-Insel aufzuräumen und sauber zu machen. Vom Vorbesitzer haben wir zwei prachtvolle Bücherschränke mit Glasvitrinen übernommen. Ich bin gerade damit beschäftigt, diese Vitrinengläser zu putzen, als zwischen zwei Regalunterteilungen plötzlich folgendes Kalenderblatt herausfällt:

26.-29. August. Schlacht bei Tannenberg. Hindenburg schlägt die Russen vernichtend.

28. August. Die englische Armee wurde nördlich St. Quentin vollständig geschlagen. Manonvilliers, östlich Luneville, das stärkste Sperrefort der Franzosen ist in deutschem Besitz. Wien: von der galizischen Front werden erbitterte Kämpfe bei Brody und Zloczow (Ostgalizien) gemeldet.

29. August. Siegreiche Kämpfe bei Combres (1. Armee v. Kluck), St. Quentin (2. Armee von Bülow), Rethel (3. Armee v. Hausen). Montmedy und Givet gefallen.

1.-5. September. Die deutschen Armeen setzen ihren Vormarsch auf Paris fort.

Es ist 1914 – dasselbe Jahr, in dem Kafka seine vorehelichen Qualen durchmacht. Man lege das eine Kalenderblatt über das andere, und der Unterschied könnte größer nicht sein:

2. August. Deutschland hat Russland den Krieg erklärt.

– Nachmittag Schwimmschule.

Ist man mit Kafkas Denkweise nicht vertraut, könnte man den Lakonismus in diesen beiden Tagebuchzeilen als gleichgültige Zerstreutheit deuten. Nach pflichtschuldigem Rechenschaftsbericht über die Zeitungsrubriken des Tages wird der Schwerpunkt auf die Belustigungen des Tages gelegt – ein ganzer Nachmittag in einer der städtischen Badeanstalten!

Nichts hätte irriger sein können. Die Betonung sollte stattdessen auf die Zäsur in der Mitte gelegt werden – der kleine Gedankenstrich, der die beiden Sätze sowohl trennt als auch verbindet.

Hier findet sich Kafkas ganze Lebenswelt zusammengefasst. Auf der einen Seite der Kampf um die Weltherrschaft, ein Kampf, der nach Ansicht der meisten zwischen Nationen und Völkern geführt wird, aber für Kafka und die meisten anderen Juden der Doppelmonarchie zwischen verschiedenen Teilen ihrer selbst ausgetragen wird. Auf der anderen Seite das Privat- und Familienleben, das weitergeht, als wäre nichts passiert oder vielmehr: als ob eine neue Ghettomauer errichtet worden wäre zwischen ihrem geschützten Teil des Imperiums und dem Rest der Welt. Aus Kafkas eigenen Aufzeichnungen zieht man den Schluss, dass er seinen Schwager gerne zur Front begleitet hätte, das wäre unleugbar eine einfache Lösung gewesen; aber die Versicherungsgesellschaft hat sofort seine Zurückstellung erwirken können: er wird auf seinem Posten gebraucht. Kafka scheint mit anderen Worten dazu verurteilt, in dieser immer artifizielleren Enklave zu leben, wo dieselben alten jüdischen Kaufmannsfamilien ihre Gedanken mit Café- und Theaterbesuchen von der bevorstehenden Apokalypse ablenken, und jetzt in der Sommerzeit mit Ausflügen in den Park und längeren Aufenthalten in den öffentlichen Badeanstalten der Stadt.

Getrennte Welten

Bevor Hermann und Julie Kafka mit ihren Kindern in die Paradewohnung am Altstädter Ring zogen, wohnte die Familie in einem neu errichteten Mietshaus am Ende der Niklasgasse, nächst der Moldau. In den Jahren hier hatte Kafka ein kleines Ruderboot bei der Civilschwimmschule, der Badeanstalt gegenüber, vertäut. Abends passierte es nicht selten, dass er einen Spaziergang über die Brücke machte, das Boot von seinen Vertäuungen losmachte und sich auf eine Ruderfahrt auf dem Fluss begab. In der erleuchteten Rinne in der Mitte des Flusses in seinem einfachen Boot sitzend konnte er beide Ufer seiner Heimatstadt überblicken.

Auf der einen Seite lag das tiefe Böhmische Binnenland, woher seine Eltern gekommen waren, beide deutschsprachige Juden, die alles taten, um sich der deutschen Kaufmannsklasse zu assimilieren. Auf der anderen Seite eine laute und progressive Schar tschechischer Nationalisten, die sich dafür rüstete, ihr Land endgültig von den Deutschen und Juden zu befreien, welche es ihrer Ansicht nach unrechtmäßig okkupiert hatten.

In einem ihrer Artikel erinnert sich die tschechische Journalistin Milena Jesenská daran, wie sie als Achtjährige den Wenzelsplatz sich verwandeln sah in ein Schlachtfeld zwischen Mitgliedern eines österreichischen Kampfverbandes und einer Ansammlung Steine werfender tschechischer Jugendlicher. Es war im Jahr 1905. Die Familie war gerade in ein neu errichtetes Mietshaus in der Obstgasse 17 eingezogen. Zufälligerweise lag das Haus genau im Grenzgebiet zwischen den tschechischen und den deutschen und deutsch-jüdischen Teilen der Stadt. Zur Linken, dort wo die Straßenbahnschienen vom Wenzelsplatz her abbiegen, lag der Graben, die Flanierstraße der Prager Deutschen und der jüdischen Geschäftsleute. Rechter Hand, als Verlängerung der Obstgasse, öffnete sich die Ferdinandstraße, eine neu angelegte Geschäftsstraße, welche sich bis zur Moldau und dem Nationaltheater hinunter erstreckte. Das Nationaltheater war das Paradegebäude der tschechischen Bürgerschaft und mit kollektiv eingesammelten Mitteln errichtet worden. Wenn Kafka sich morgens auf den Weg zur Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt machte, musste er nie die ‘tschechischen’ Teile der Stadt betreten. Ein kurzer Morgenspaziergang führte ihn vom Altstädter Ring über die Zeltnergasse zum Josefsplatz und auf die Poric, wo die Versicherungsanstalt lag. Nach der Sanierung der Altstadt gegen Ende des 19. Jahrhunderts, während welcher die alten jüdischen Viertel dem Erdboden gleichgemacht wurden, geschah jede Veränderung und Verjüngung des Stadtbildes in den ‘tschechischen’ Teilen der Innenstadt sowie in den neu angelegten äußeren Stadtteilen wie Zizkov, Karlín und Smíchov. Hierher zogen all jene, die ihre Wurzeln nicht in der Stadt hatten, aber von den Möglichkeiten zur materiellen und sozialen Verbesserung, welche die Stadt bietet, angelockt worden waren. Vieles von der Bitterkeit der deutschen Minorität rührte genau von diesem Gefühl her, gedrängt und in der eigenen Stadt eingesperrt zu sein. Die Statistik zeigt deutlich, wie die deutschsprachige Minorität während dieser Jahrzehnte, als der Massenzuzug vom Land her Prag in eine moderne Großstadt verwandelte, abnahm. 1883, in Kafkas Geburtsjahr, machte die deutschsprachige Minorität ungefähr 15 Prozent von Prags Bevölkerung aus. 1889, als er mit der Schule begann, war der Anteil auf 13,6 Prozent geschrumpft und um 1910 waren es nicht mehr als 7,3 Prozent.

Inseln

Die deutschsprachige literarische Öffentlichkeit Prags, in der Kafka lebte und wirkte, war also nie mehr als eine kleine Insel inmitten eines stürmischen nationalistischen Meeres. Dass die Kolonie so vital sein konnte – mit Namen wie Kafka und Brod, dem poetischen Wunderkind Franz Werfel, Otto Pick und dem Arzt Ernst Weiss – kann nur durch die Zusammensetzung der Gruppe erklärt werden, dadurch, dass diese wusste, dass sie umzingelt war, und dass Prag als Kulturstadt peripher blieb im Verhältnis zu den großen intellektuellen Metropolen Berlin und Wien. Als der Krieg kam, war diese deutschsprachige Minorität weiteren Zerreißproben ausgesetzt. Für den jüdischen Teil der deutschen Prager Öffentlichkeit war die Loyalität mit dem habsburgischen Imperium des Kaisers Franz Josef eine Selbstverständlichkeit. Das Imperium mochte sich selbst überlebt haben. Aber die großzügigen Rassengesetze, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführt worden waren, hatten auch überlebt und diese Gesetze waren die einzigen, die garantierten, dass die jüdische Bevölkerung der Stadt jene Privilegien, die sie sich hatte schaffen können, behalten dürfen sollte.1 Während sie ihre Treue gegenüber der deutschen Sprache und den deutschen Traditionen des Imperiums schworen, waren die deutschen Schriftsteller Prags kontinuierlichen Angriffen der ‘neuen’ Schriftstellergeneration ausgesetzt, die der Krieg großgezogen hatte. Am erbittertsten waren die Angriffe von Karl Kraus, welcher die deutsch-jüdischen Schriftsteller in seinem fanatischen sprachlichen Purismus anklagte, am Erbe des germanischen Volkes zu parasitieren.

Die Brücke

Eine von Kafkas Erzählungen aus dieser Zeit heißt bezeichnenderweise Die Brücke. Kaum länger als eine Seite, erzählt sie von einem Mann, der über einen reißenden Fluss ausgestreckt liegt. Mit den Händen klammert er sich an das eine Flussufer, mit den Füßen an das andere, während Menschen ungeniert über seinen Rücken hin und her wandern. Einer der Spaziergänger begnügt sich jedoch nicht damit, auf die eine oder die andere Seite hinüberzueilen. Mit seinem Regenschirm hackt er in den Rücken der Brücke, faltet die Rockschöße über das Gesicht des Ausgestreckten. Schließlich kann sich die Brücke/der Erzähler nicht mehr zurückhalten.’Wer war es?’ fragt er sich. ‘Ein Kind? Ein Traum? Ein Wegelagerer? Ein Selbstmörder? Ein Versucher? Ein Vernichter?’ Die Brücke dreht sich um, um zu sehen, und in diesem Augenblick ist natürlich alles vorbei: ‘[…] ich stürzte, und schon war ich zerrissen und aufgespießt von den zugespitzten Kieseln, die mich immer so friedlich aus dem rasenden Wasser angestarrt hatten.’

Assimilation

Franz Kafka konnte seine Umgebung zur Weißglut bringen mit seinem Unvermögen, etwas mit leichter Hand zu machen. Bei jeder Mahlzeit legte er die Zutaten einzeln auf dem Teller auf, zerschnitt jedes Gemüse sorgfältig in kleine Teile, führte die Stücke eines nach dem anderen zum Mund und kaute dann so lange, bis kaum mehr etwas zum Schlucken übrig war.2 Auf dieselbe Art und Weise konnte er nicht einmal die nebensächlichste Beobachtung machen, ohne sie bis ins kleinste Detail zu analysieren. Auch am Abend nach der Katastrophe im Askanischen Hof sitzt er im Gartenlokal des Hotels und notiert alles, was um ihn herum passiert. Der Mann am Nebentisch, der es nicht lassen kann, seinen Versuchen zu folgen, den ebenso teuren wie steinharten Pfirsich, den er zum Nachtisch bestellt hat, zu zerteilen, wird selbst peinlich genau beobachtet, ebenso wie der Kartenverkäufer, der zwischen den Tischen umherstreicht und sofort eine Reihe von Fragen in Kafkas Kopf auslöst – wieviel verdient der Mann, welche Wege nimmt er durch die Stadt, wo schläft er, wie wird sein Alter werden und so weiter, all dies in einem ebenso trostlosen wie mechanischen Aufzeichnungswahn.

Die andere Seite dieses Akribismus, wie der Freund Max Brod scherzhaft Kafkas Unsitte, auf alles Gewicht zu legen, nennt, ist ein Wille zur totalen Kontrolle und Beherrschung des Daseins. Kafka mag in seiner kindischen Ratlosigkeit charmant wirken, wie, als er mit einer Sendung zur Post geht und sich nicht entscheiden kann, welcher Kassiererin an welchem Postschalter er sie aushändigen soll. Aber hinter dieser Ratlosigkeit verbirgt sich ein manipulatives Genie von selten gesehener Art. Der eigentliche Zweck der Briefe an Felice zum Beispiel ist es, so viele Menschen wie möglich so lange wie möglich in einem Zustand konstanter Unentschiedenheit, Unruhe und Angst zu halten. Es ist, als könnte Kafkas fieberhaft arbeitende Phantasie auch dem kleinsten Teil der Wirklichkeit keine Ruhe lassen, bis sich dieser ganz seinem Willen unterworfen hat.

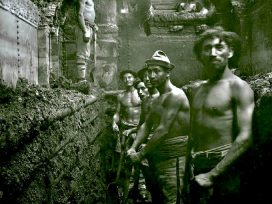

Dass Kafkas jüdischer Hintergrund dabei eine Rolle spielt, ist mehr als wahrscheinlich. Die lebenslangen Versuche seines Vaters, in einer Gesellschaftsklasse, zu der er nicht automatisch Zutritt hat, Beziehungen zu finden, dürften wohl auch dem Sohn ein Bedürfnis nach wachsamer Folgsamkeit eingeschärft haben. Wie wenig Kafka das ewige Schachern seines Vaters auch ausstehen konnte, stellt auch er ein untrügliches Talent unter Beweis, in die richtige Umgebung einzuschmelzen, die unvorhergesehensten Situationen zu meistern. Zu den eher absurden Zerstreuungen dieses ersten Kriegsjahres gehört, dass Franz Kafka die Administration der Asbestfabrik übernehmen musste, welche der Schwager Karl Hermann hatte verlassen müssen, als er an die Front zog. Neben der ökonomischen und personellen Verantwortung für eine ganze kleine Industrie mit siebzehn Angestellten kam er seinen Pflichten in der Versicherungsanstalt makellos nach, außerordentlich geschätzt von seinen Mitarbeitern und als einer der wenigen jüdischen Angestellten, die in ihrer gesamten Karriere Fortschritte machten, offenbar ohne sich dabei mit jemandem zu überwerfen.

Vieles von dem Charme und der Effektivität, welche andere ihm zuschrieben, kam von dieser Fähigkeit, eine enorme Willenskraft hinter einer Oberfläche von fast selbstauslöschender Fügsamkeit zu verstecken. Der Briefwechsel mit Felice, diese sinnreiche Übung in der hohen Kunst der Ausflüchte und des Vorenthaltens, hätte zum Beispiel endlos weitergehen können: genau wie der Menschenstrom über die beiden voneinander getrennten Stadtteile bis an das Ende der Zeit weitergehen hätte können, wenn nicht plötzlich jemand auf der Brücke innegehalten und angefangen hätte, im Fundament zu stochern. Felice war diejenige, die anfing zu stochern. Sie begann unangenehme Fragen zu stellen. Sie wollte eine Konfrontation zustande bringen. Und Kafka konnte sich nicht gedulden. Genau wie die Brücke wendet er sich verstummt um, damit er demjenigen, der ihn herausgefordert hat, ins Gesicht sehen kann; und der Zusammenbruch ist ein Faktum.

Mea Culpa

Das Interessante ist, dass sich Kafka, trotz all seiner Empfänglichkeit für Schuld nicht als besonders reumütig erweist. Gegenüber Felices Schwester, ihren Eltern und allmählich auch Felice selbst beklagt er die aufgelöste Verlobung. Nichts deutet jedoch darauf hin, dass Kafka seine eigene Handlungsweise als unrecht ansah, wie bewusst er sich dessen auch immer gewesen sein mag, andere hinters Licht geführt zu haben. Das, was in Kafkas Vorstellungswelt bestraft, ist nie die Handlung an sich, sondern die Einsicht selbst, dass es zu bestrafende Handlungen gibt.

Identität

Sobald einer anonymen Masse ein Gesicht, ein Körper, eine Identität verliehen wird, ist es natürlich unmöglich, ihre Existenz weiterhin zu verleugnen. Genau wie Felice ab jenem Sommer darauf besteht, mehr als ein Adressat von Kafkas inneren Monologen zu sein, eine Frau aus Fleisch und Blut, die sich das Recht nimmt, selbständig zu handeln und Forderungen zu stellen, werden nun auch mit dem Ausbruch des Krieges Deutsche zu Deutschenund Tschechen zu Tschechen. Für einen Moment muss es dem einsamen Kafka erschienen sein, als starrten sie alle mit ein und demselben hasserfüllten und missgünstigen Blick auf ihn zurück.

Verbrechen und Strafe

Kafka schrieb die Novelle In der Strafkolonie innerhalb von drei Tagen im Spätherbst 1914. Diese Erzählung über einen Forschungsreisenden in den Tropen, dem von einem stolzen Offizier eine raffinierte Hinrichtungsmaschine vorgeführt wird, gehört zu den wenigen Werken, von denen Kafka selbst sagte, er sei damit zufrieden. So zufrieden geradezu, dass er sich bei einer Gelegenheit sogar dazu überreden ließ, sie laut vorzulesen – unfähig zu begreifen, warum Teile des Publikums sie so widerlich fanden.

Eigentlich war es nur das Ende der Geschichte, das ihn immer noch narrte. Während der folgenden Monate skizzierte er mehrere Alternativen, den Forschungsreisenden, den Offizier und den Verurteilten dazu zu bewegen, die grausame Richtstätte, die er ihnen konstruiert hatte, zu verlassen, war jedoch mit keinem Ausgang so richtig zufrieden. Die Unentschiedenheit ist als weitere Ausformung seiner Unfähigkeit gedeutet worden, ein Werk zu Ende zu führen. Man kann es auch so sehen, dass er mehr an dem Verlauf interessiert war, welcher dem Ende vorausging, am Hinrichtungsprozess selbst, als daran, was geschehen würde, wenn der ganze Prozess zu Ende sein würde. Dass die Erzählung sozusagen an beiden Enden offen ist, hat auch dazu beigetragen, dass sie sich gut für biografische Lesarten eignet. Am lohnendsten ist es, die Erzählung als verdeckte Schilderung eben jener Auseinandersetzung im Askanischen Hof zu lesen. Die Messer werden dann zu den Argumenten, die geschärft werden, die Hinrichtungsmaschine zum Hotelzimmer in Miniatur – im Tagebuch spricht Kafka zum Beispiel von der Hitze im Hotel an jenem schwülen Julimorgen, als das Licht über die braunen Tapetenwände flimmerte: das Ganze hat sich in der Novelle in jenes düstere Sandloch in einer tropischen Wüstenlandschaft verwandelt, wo das Folterwerkzeug platziert worden ist. Und was ist die ganze absurd hinausgezogene Bestrafungsszene mit ihren Unterbrechungen anderes als gleichgültiges oder nonsensartiges Geplauder, wenn nicht gerade ein Bild der Versuche des ‘Berlintribunals’, zivilisiert zu wirken und sich nichts anmerken zu lassen, während der Verurteilte (lies: Kafka selbst) leidet und sich ängstigt?

Aber die Folterbank kann auch als Bild der österreichischen bürokratischen Maschinerie gesehen werden, welcher Kafka durch seinen Beruf sein ganzes Leben lang gedient hat. Als Versicherungsbeamter hatte er im Übrigen ausgerechnet mit Arbeitsschäden zu tun? besonders mit solchen, die man sich zuzog, indem man mit dem falschen Körperteil in eine Hobelbank oder eine scharfe Schneidemaschine geriet. So gesehen ist es nicht besonders verwunderlich, dass er aus all den falsch eingestellten Maschinenteilen, die er auf seinen unzähligen Reisen quer durch Böhmen inspiziert hat, zum Schluss dieses fast vollendete Folterwerkzeug zusammenstellte; ein Österreich-Ungarn in Miniatur. Genau wie bei dem Roman Der Prozeßgewinnt diese erweiterte Deutung mehr an Gewicht, je weiter man sich von dem Entstehungsjahr 1914 entfernt und die Doppelmonarchie langsam beginnt, von allen ihren inneren Widersprüchen zerrissen zu werden.

Vor dem Gesetz

Der stärkste Eindruck, den die Novelle vermittelt, hat jedoch nichts mit der Maschine zu tun, sondern mit der bemerkenswerten Ehrfurcht, welche die Charaktere ihr erweisen. Dass der Offizier mit Enthusiasmus für seine Maschine erfüllt ist, ist möglicherweise begreiflich. Aber auch der Verurteilte verfolgt fasziniert die Vorführung der bemerkenswertesten Teile der Maschine, obwohl er logischerweise ganz außer sich vor Angst hätte sein müssen. Dieses alles verschlingende Interesse für die Maschine steht in scharfem Kontrast zu der Unkenntnis, welche die Beteiligten darüber an den Tag legen, wozu sie verwendet werden soll, worin ihr Sinn liegt. Dass sich der Verurteilte selbst nicht nach seinem Urteil erkundigt, mag so sein – nach Ansicht des Offiziers würde es nichts nützen, es zu verraten: ‘Er erfährt es ja auf seinem Leib.’ Aber nicht einmal der Offizier scheint zu wissen, worauf sich das Urteil begründet, das er vollstrecken soll. Als er dem Forschungsreisenden einige der Skizzen zeigt, welche sein Vorgänger auf dem Posten gemacht hat und welche unterschiedliche Strafmaße darstellen sollen, hat noch niemand deuten können, was sie darstellen.

Diese Sichtweise von Verbrechen und Strafe nicht als ein abgegrenztes Ereignis, welches deutlich abgegrenzte Folgen nach sich zieht, sondern als eine ständig wiederkehrende Prozedur, in der das Verbrechen jeder Beweisführung vorangeht und das Strafmaß etwas ist, das kontinuierlich gepfändet wird, so dass es nie zur Abgeltung kommen kann, bedeutet eine deutliche Verschiebung in Kafkas literarischem Schaffen. Man braucht es nur mit einer Novelle wie Das Urteilzu vergleichen, die knapp zwei Jahre zuvor in den Nachwirkungen von Kafkas erstem Zusammentreffen mit Felice geschrieben worden war. In jener Novelle wird der Antagonismus zwischen Vater und Sohn deutlich als Kampf zwischen Generationen gestaltet. Der Sohn erzählt seinem Vater von seinen Zukunftsplänen – soeben hat er einem Jugendfreund, der jetzt in Russland lebt, in einem Brief mitgeteilt, dass er in Begriff steht zu heiraten. Da schlägt der Vater sofort zurück: der Sohn lügt nicht nur, der russische Freund ist seit langem tot; und um die Wahrheit zu sage, ist es jener Freund, auf den der Vater die ganze Zeit über mit Stolz geblickt hat, während er seinen eigenen Sohn als Taugenichts betrachtet hat.

Wie verworren diese Geschichte auch wirken mag, so ist sie dennoch deutbar. Es gibt einen unrechtmäßigen Sieger (den Vater) und einen unrechtmäßigen Verlierer (den Sohn). Die Erzählung hat einen Anfang und ein Ende, man kann eine Moral herauslesen: wie die alte Ordnung, hier vertreten durch einen todkranken, vergrämten und fast paralysierten Vater, buchstäblich ihre tote Hand darüber legt, was das Junge, das Verwegene und das Unternehmungslustige repräsentiert.

Nach 1914 kann diese Art von Erzählung nicht mehr geschrieben werden. Die ‘alte’ Ordnung zerbricht, es gibt nichts sicheres und verhasstes Vergangenes mehr, um sich dagegen zu stemmen. Aber auch die Zukunft verheißt nichts Gutes. Nach der Auseinandersetzung im Askanischen Hof hat sich jene Ehe, die Kafka von Anfang an als Flucht aus dem elterlichen Pferch betrachtet hat, immer mehr in einen Kampf um Macht und materielle Güter verwandelt. In seiner Einsamkeit fühlt Kafka diese Mischung aus Machtlosigkeit und Selbstmitleid, welche all jene trifft, die gerne eine andere Entwicklung gesehen hätten, aber daran gehindert worden sind, diese durchzuführen. Kafka begnügt sich jedoch nicht damit, die Schuld auf sich zu nehmen. Das Schicksal, das er erleidet, ist zu groß und weitreichend, um nur für ihn Konsequenzen zu haben. Also erhebt er es zum Gesetz. So wie er bestraft wird, müssen auch andere bestraft werden. Die Schuld wird universell.

Geheime Leben

In der Strafkolonie wurde mit der Auseinandersetzung im Askanischen Hof als Vorbild verfasst; dasselbe gilt für den Prozeß, das zweite große Werk, das Kafka in jenem Herbst in Angriff nahm, und dessen Hauptperson Josef K. oft als verstecktes Selbstporträt Kafkas gedeutet worden ist. Sicherlich gibt es Ähnlichkeiten zwischen den beiden, aber wichtiger sind die Unterschiede.

Als Franz K. “vor Gericht steht”, hat er etwas zu verteidigen, nämlich eine Autorschaft und die solitären Gewohnheiten, die diese Autorschaft seiner Ansicht nach voraussetzt. Ein solches Innenleben hat Josef K. kaum. Er ist Junggeselle, wohnt in einem einfachen Pensionszimmer, sein Leben erscheint alles in allem wenig aufsehenerregend. Wenn von dem Prozess, in den er hineingezogen wird, gleichzeitig tausende andere Männer in derselben Stadt betroffen sind, wie es im Roman behauptet wird, was kann er dann eigentlich dabei verlieren – außer seinen Ruf?

Zugespitzt könnte man sagen, Der Prozeß ist ein Roman über einen Mann, der um jeden Preis versucht, sein Innenleben vor der Einmischung fremder Mächte zu schützen. Im Vergleich mit den Konvulsionen, die zu jener Zeit ganz Europa durchfahren, mag das Beschützen einer Autorschaft als reichlich belanglose Beschäftigung erscheinen. Deshalb verschweigt Kafka, dass es seine Autorschaft ist, die er meint. Dies erreicht er, indem er stattdessen die Bedrohung vergrößert, die gegen sie gerichtet wird. Von Franz K., dem Autor, der seine Legitimität von jener multikulturellen Gesellschaft, die jetzt zerfällt, verliehen bekommen hatte, ist nur die Schale übrig: der verrufene und verleumdete Beamte K., ein Konsonant mit Phantomschmerzen. Dies ist die in gewisser Hinsicht ziemlich triviale Erklärung dafür, warum alle Fragen der kulturellen und religiösen Zugehörigkeit, der Nationen und Völker, welche die Gefühle hinter den aufgeschlagenen Zeitungen im Café Arco, Savoy und Central aufwallen ließen, in diesem Roman so lange zurückgedrängt worden waren. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen – so wie es für jedes zu Tode erschreckte Individuum gewesen sein muss – jene Formalien, die unser Verhalten in solchen Krisensituationen steuern. Was JosefK. primär interessiert, ist nicht, ob er Recht hat oder nicht, ob er dem einen oder dem anderen Lager angehört, sondern wie er seine Sache darlegen soll, was er tun soll, um die richtigen Instanzen zu überzeugen, kurz gesagt: wie er schreiben soll.

Wir werden also in Der Prozeß Zeugen eines Urteils durch einen Bearbeitungsprozess desselben Typs, wie er hinter In der Strafkolonie steckt. In der Novelle wurde jede Tat in ihre Bestandteile zerlegt, um jedes Teilstück als noch so geringe Gesetzesübertretung auszulegen, und danach in eine Art kollektives Sündenregister eingeschrieben? ‘Die Schuld ist immer zweifellos’, wie es der Offizier so kräftig formuliert. In Der Prozeßwird schlussendlich durch ein unsichtbares Gericht Recht gesprochen, dem es vollkommen egal ist, ob der Angeklagte einer ausgewählten Beamtenschar angehört oder nur ein einfacher Kanzleidiener ist, ob er ein geschätzter Verfasser ist oder ein verwilderter Ungebildeter. Auf diese Weise formuliert, hat Josef K. natürlich unendlich viel mehr in dem Prozess, der gegen ihn eröffnet worden ist, zu verlieren, als es der Fall gewesen wäre, wenn er etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen gehabt hätte. Der Prozess macht nämlich keinen Unterschied zwischen den Menschen. Es spielt nicht die geringste Rolle, mit welchen Argumenten man sich selbst verteidigt oder ob man sich überhaupt verteidigt.

Projektionen

In einem frühen Stadium seiner Autorschaft lernt Kafka das, was er sagt, als Schrift zu tarnen. Es ist, als halte er eine schützende Hand über das Geschriebene, nur um den riesigen Schatten der Hand sich an der Wand dahinter bewegen zu sehen. Im Prozeßwird all das, was der Roman verbergen will, bedingungslos vergrößert. Die kleinste Kanzlei in der bürokratischen Korridorlandschaft, die das Buch so anonym wie möglich erscheinen lassen will, zeichnet sich wie eine Bedrohung ab, mit verschlagenen und böswilligen Kanzleidienern in jedem Winkel. Jeder Gang zu oder von den Vernehmungsorten führt wie über Minenfelder, während sich die feindlichen Mieter aus den Fenstern lehnen, Kutscher und Passanten einen anspucken und beschimpfen. Es ist diese Projektion eines psychologischen Zustandes auf eine vollkommen wirkliche physische Umgebung, die bewirkt, dass der Roman letztendlich nicht als Erzählung über ein Individuum gelesen werden kann, das untergeht, nachdem es eines Verbrechens angeklagt worden ist, das es nie begangen hat. Das Säbelklirren hinter den Kulissen spricht eine andere Sprache als der stotternde Akteur ganz vorne. Die individuelle Biografie wird von dem Schicksal einer ganzen Generation, einer ganzen Epoche verdeckt.

Genius Loci

Eine Folge der Camouflage ist es, dass es nirgends aus dem Prozeß hervorgeht, der Roman spiele in Prag, oder, was das anbelangt, woanders im Imperium. Zwei Orte sind immerhin von so zentraler Bedeutung, dass nicht einmal die Entstellung ihrer Konturen ihre Vorbilder verleugnen kann. Der erste ist die Kanzlei, in der Josef K. arbeitet; ein Ort, der mehrere Ähnlichkeiten mit dem mächtigen Jahrhundertwendepalast an der Poric 7 aufweist, wo die Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt lag und wo Kafka bis zu seiner Pensionierung aufgrund seiner Krankheit arbeitete. Der andere Platz ist die Domkirche, unter deren mächtigen Gewölben der Pfarrer die lange Predikt hält, welche in der bekannten Parabel Vor dem Gesetzmündet: ein allzusehr ins Auge fallendes Gebäude, als dass es sich nicht um den St.-Veits-Dom in Prag handeln könnte, dessen riesige gotische Turmspitzen von nahezu jedem Platz der Stadt aus sichtbar sind.

Wichtiger als diese einzelnen Umgebungen sind jedoch die räumlichen Bewegungen, die Kafkas Roman umfasst, und durch welche die Topografie Prags auf eine subtilere, aber deswegen nicht weniger deutliche Art hervortritt. Ein Beispiel. Als Josef K. sich an einem frühen Sonntagmorgen auf den Weg zu jener Privatwohnung macht, in der die erste Vernehmung stattfinden soll, geht er, so wird beschrieben, bergauf entlang einer langen Durchzugsstraße. Die Straße wird als gesäumt von grauen, einförmigen Mietshäusern geschildert, in denen sich ‘kleine unter dem Straßenniveau liegende, durch paar Treppen erreichbare Läden mit verschiedenen Lebensmitteln’ befinden. Anhand dieser Beschreibung kann der heutige Leser dem armen Josef K. mit Leichtigkeit auf seinem Weg durch die Hyberngasse und am Masaryk-Bahnhof vorbei folgen, um danach den zunehmend anstrengenden Aufstieg über die Steigung – nunmehr Seifertova – hinauf nach Zizkov und zum Olsany-Friedhof in Angriff zu nehmen.

Zizkov und der angrenzende Stadtteil Vinohrady waren von den Bürokraten des Imperiums ursprünglich als eigene zusammenhängende Stadt auf den Hügeln südöstlich von Prag gedacht gewesen. Zizkov hätte Rudolfov getauft werden sollen, nach dem habsburgischen Kronprinzen mit demselben Namen, aber die aus Tradition selbständigen Einwohner im Stadtteil setzten sich zur Wehr und nannten den Stadtteil stattdessen nach einem der Anführer der Hussitenkriege, dem einäugigen Jan Zizka von Trocnov, dessen berittene Gestalt man noch immer auf einer der den Stadtteil umgebenden Erhebungen posieren sehen kann. Zu Kafkas Zeiten hatte das glühende nationale Selbstgefühl kaum an Kraft verloren. Zizkov war und blieb für Kafka ein fremdes Randgebiet, der Inbegriff von feindlichem Boden. Hier, wo keine Prager Deutschen sich jemals niederlassen würden, wird Josef K. zum ersten Mal bezüglich der Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden, vernommen.3

Ein anderes Prag

Aus seinen Tagebucheintragungen geht deutlich hervor, dass Kafka den Spaziergängen durch jene Teile der Stadt, die er kannte, große Bedeutung beimaß. Überall findet man Referenzen auf Plätze, an die er sich zurückzieht, wenn er innere Ruhe, Überblick und Erholung braucht. Alle fassen sie das deutsche – oder besser: das kaiserliche – Prag ein und heben es hervor. Da gibt es natürlich all die Palastgärten auf der Kleinseite, da gibt es das Lustschloss Belvedere mit seiner Galerie, den angrenzenden Chotekpark – (wo man Kafkas herzkranken Vater noch Anfang der 30er Jahre in seinem Rollstuhl sitzen sehen konnte) – die sogenannten Kronprinz-Rudolf-Anlagen auf dem Letnaberg mit dem schönen, damals neu renovierten Hanauschpavillon; und natürlich alle ‘Inseln’, Freistätten in erster Linie wegen den vielen Freizeitaktivitäten, die sie anboten: die Sophieninsel mit ihrem Park, ihrem Restaurant mit Ballsaal und Vortragssälen und die sogenannte Schützeninsel, ein Stück weiter draußen im Fluss gelegen. Mit ihren hohen Laubdächern (aus Kastanie, Esche und Linde), unter welchen von bequemen Bänken gesäumte Spazierwege verliefen, war diese Insel ein idealer Treffpunkt für die prominenteren Prager Deutschen, vielleicht sogar der unsichtbare Mittelpunkt der Stadt, mit den breiten Treppen, die von der prachtvollen Kaiser-Franz-Brücke zu ihr hinabführten.

Die Schwimmschule

Gut zwei Jahrzehnte später, als die Vernichtung der Juden Europas lange kein Flüstern in den Ohren besonders empfindlicher Personen mehr war, trägt ein neuer Flüchtlingsstrom dazu bei, dass die Quote der Deutschsprachigen in Prag vorübergehend wieder ansteigt. Einer jener deutschen Juden, die im Frühjahr 1938 hierher flüchten, ist der angehende Schriftsteller und Dramatiker Peter Weiss, damals einundzwanzig Jahre alt und Student an der Akademie der schönen Künste Prags. In seinen Tagebuchaufzeichnungen beschreibt Weiss seinen Spaziergang von seinem Atelier in der Strossmayerová 1A in Holesovice bis ins Zentrum der Stadt:

An der Kettenbrücke lag die Primatoren-Insel und die Kronen-Insel, wo Kafka gebadet hatte. Die Insel mit der Schwimmschule wurde auch genannt: Hetz-Insel – weil dort früher gejagt wurde.

Die Insel, von der Weiss behauptet, Kafka habe dort gebadet, heißt auf Tschechisch stvanice ostrov. Das Wort kommt von dem Verb stvat, was soviel wie “hetzen” oder “jagen” bedeutet – einst war hier tatsächlich Wild gejagt worden – aber das Wort hat auch eine interessante Ableitung in stvanec, “friedlos”. Heute wird die Insel verdeckt von der riesigen mehrspurigen Autobahn, die die Kommunisten in den 70er Jahren quer durch Prags Zentrum ziehen ließen. Die Hauptattraktion heute ist ein riesiges Stadion, wo im Laufe der Jahre Tennisturniere und eine Unzahl von Europa- und Weltmeisterschaften im Eishockey und Eiskunstlauf stattgefunden haben. Es gibt hier zwar, ganz draußen, eine Badeanstalt; doch es kann kaum dieses Bad sein, auf das Weiss anspielt, wenn er von Kafka spricht. Wenn man Kafkas eigenen Aufzeichnungen glauben darf, dann hat er in erster Linie die sogenannte Civilschwimmschule aufgesucht. Die größte, 1840 am nördlichen Moldauufer errichtete Badeanstalt der Stadt war damals eine der wenigen öffentlichen Einrichtungen in Prag, welche ein ethnisch gemischtes Publikum beherbergten. Sowohl Deutsche als auch Tschechen kamen hierher, auch wenn die Wohlhabenderen unter den Letztgenannten wohl die Badeanstalt auf der Sophieninsel vorgezogen haben dürften, die neben Kalt- und Warmwasserbecken auch mit Bootsverleih und Ballabenden lockte.

Ein Verdacht schleicht sich ein: Kann es so einfach sein, dass Weiss, in seinem empfindsamen Einfühlungsvermögen für Kafka und in einem mindestens ebenso empfindlichen Abschnitt seines eigenen Lebens, sich von der Ethymologie blenden lässt – Hetz-Insel– und die geografischen Begriffe durcheinanderwürfelt. Kafka hätte also eher auf einer dieser geschützten Inseln in der Mitte der Moldau Zuflucht gesucht, wo ihn der Feind für einen Augenblick nicht erreichen konnte, als in der am Ufer gelegenen Schwimmschule.

Das ist ganz und gar nicht widersinnig. Weiss machte seine Aufzeichnung im Frühling 1938, an einem Ort an den er geflüchtet war, um der Jagd auf Europas Juden zu entkommen. Ich frage mich, was Weiss gedacht hätte, hätte er zur selben Zeit jenen Brief gelesen, den Kafka ein paar Jahre nach Ende des Weltkrieges an Milena Jesenská schrieb:

… und plötzlich im August etwa – also heiß war es, schön, alles außer meinem Kopf war in Ordnung – spuckte ich auf der Civilschwimmschule etwas Rotes aus. Das war merkwürdig und interessant, nicht? Ich sah es ein Weilchen an und vergaß es gleich.

Der Ton des Briefes ist fast schon scherzhaft – was damit erklärt werden kann, dass das Ereignis einige Jahre zurückliegt, und dass Kafka in erster Linie darauf aus ist, auf seine junge tschechische Freundin Eindruck zu machen. Aber auch in den damaligen Tagebuchaufzeichnungen und den Briefen an Brod, der ihm hilft, einen guten Arzt zu suchen, gibt es keine Hinweise darauf, dass Kafka mit größerer Sorge oder Bestürzung auf das, was damals gleichbedeutend mit einem Todesurteil war, reagiert hätte. In der Nacht auf den 9. August 1917, nur wenige Tage nachdem er den kleinen Blutklumpen in das Taschentuch gespuckt hat, sprudelt literweise Blut aus seiner Lunge hervor. In einem Brief an Felice Bauer bemerkt er ein paar Tage später, dass die Kopfschmerzen, an denen er früher gelitten hatte und die ihn ununterbrochen begleitet hatten, während er seine großen Werke schrieb, nun praktisch verschwunden waren.

Diagnose

Wenn man Max Brod glauben darf, so erachtete Kafka seine Lungenblutungen als psychisch bedingt. Es fühlt sich an, schreibt er an Max Brod, als wäre das Gehirn in die Lunge hinuntergerutscht. Er sah es, als habe ein Krampf, dessen er sich früher kaum bewusst gewesen war, losgelassen.

Die Erleichterung muss unbeschreiblich gewesen sein. Also hatte er die ganze Zeit über Recht gehabt. Krieg oder nicht – es war nicht die Welt, die aus den Fugen geraten war. Der Fehler lag bei ihm selbst.

Ein neues Leben

Mit der Diagnose der Krankheit eröffnen sich auch neue Möglichkeiten. Die zweite Verlobung mit Felice Bauer ein für alle mal aufzulösen ist die erste, einfachste und in gewisser Weise dankbarste Aufgabe.4 Die Krankheit beweist, dass seine früheren Zweifel begründet waren: eigentlich ist er nie für die harten Prüfungen, die eine Ehe mit sich bringt, gerüstet gewesen. Wer will schon einen sterbenden Mann heiraten?

Daraus ergeben sich weitere Vorteile. Ein sterbender Kafka hat es natürlich leichter, sich mit der vom Untergang gezeichneten Kultur, der er angehört, zu identifizieren. Früher herrschte sie wie ein Abgrund zwischen ihm und der Welt da draußen. Nun öffnet sich der Abgrund stattdessen in seinem Inneren. Wenn es eine Strafe dafür auf sich zu nehmen gibt, dass die Kultur, der er angehört, nicht den Mut gehabt hat, dem Feind Widerstand zu leisten, so ist diese Strafe die seine und ausschließlich seine, was in Kafkas Augen die Welt auf wunderbare Weise heilt. Es ist kaum ein Zufall, dass das erste Anzeichen der Tuberkulose ausgerechnet in der Civilschwimmschule auftritt, wo niemand danach fragt, welcher Rasse oder Nation man angehört oder welche Sprache man spricht. Die Schwimmschule wird zu einer Art utopischem Anhaltspunkt in einer Welt, die sich rasch von allen Utopien entfernt. Indem er mit seinem heraufgehusteten Blutklumpen in der Hand zur Seite geht, zeigt Kafka, dass es er ist, der dort nicht hingehört, und dass er genung Takt und Feingefühl besitzt, dies zu zeigen.

Das grosse Welttheater

In seinem großen Essay über Kafka zu dessen zehnjährigem Todestag schreibt Walter Benjamin:

Kafkas Welt ist ein Welttheater. Ihm steht der Mensch von Haus aus auf der Bühne […]. Nach welchen Maßstäben die Aufnahme erfolgt, ist nicht zu enträtseln. Die schauspielerische Eignung, an die man zuerst denken sollte, spielt scheinbar gar keine Rolle. Man kann das aber auch so ausdrücken: den Bewerbern wird überhaupt nichts anderes zugetraut, als sich zu spielen. Dass sie im Ernstfall sein könnten, was sie angeben, schaltet aus dem Bereich der Möglichkeit aus.

Benjamin hatte Kafkas frühen Roman Der Verschollene( Amerika) vor Augen, als er dies schrieb. Aber die Charakteristik hätte genauso gut auf spätere Texte, wie Der Prozeßoder Das Schloß, angewandt werden können. In diesen beiden ist jedoch das Gewebe aus Wahrheit und Lüge, Wirklichkeit und Verstellung so oft umgekrempelt worden, dass der Unterschied zwischen dem, was ein Mensch ist und wie er aufgefasst wird, nicht länger aufrechtzuerhalten ist. Für Josef K. hat es keine Bedeutung, ob er schuldig ist oder nicht. Von Bedeutung ist nur, ob er sich selbst von außen zu betrachten vermag, als Opfer wie so viele andere, die dem Zorn der unsichtbaren Richter ausgesetzt sind oder ob er sich weiterhin von seinem eigenen Schicksal blenden lässt, was seinen eigenen Niedergang nur beschleunigen kann.

Einige Jahre nach Kriegsausbruch – als zwei Dinge über allen Zweifel erhaben sind: dass der Krieg unendlich weitergehen könnte und dass er nie daran teilnehmen wird – taucht eine neue Krise in Kafkas Leben auf. Nach einer langen Zeit der Dürre im Schreiben beginnt er in den Briefen an Felice plötzlich, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen, als wäre der Verfasser des Briefes ein ganz anderer Mann als jener, zu dem Felice fast vier Jahre lang zumindest auf dem Papier ein intimes Verhältnis gehabt hat. Dieser ‘er’, Kafkas alter ego oder persona, schreibt nicht mehr, so heißt es in dem Brief, und von den “zwei Heilmittel[n]”, die ihm bleiben, die Eheschließung mit Felice und der Militärdienst, heißt es: “Beide sind ihm entzogen.” Es ist auch sinnlos, irgendwelche Hoffnungen an das Schreiben zu hegen, denn (so fragt er rhetorisch) “Richtet er mit dem Schreiben nicht mehr Kummer an als mit Schweigen?”

Über eins jedoch schweigt er in dem Brief: nämlich über das ‘Ich’, welches den Brief schreibt, und das trotz aller gegenteiliger Beteuerungen fortfährt zu schreiben.

Ein unterirdisches reich

Es ist als gäbe es nun, da das Ende des Krieges naht, zwei Personen mit dem Namen K. Eine tritt nackt hinaus auf die große Bühne des Welttheaters, um dort öffentlich verhöhnt und für ihr Scheitern verurteilt zu werden. Eine andere versucht trotzig in der Dunkelheit und der Stille auszuharren, von ihrer Isolation dermaßen geblendet, dass sie es nicht einmal wagt, sich selbst beim Namen zu nennen. In der Novelle Der Bau, einer von Kafkas letzten Texten, wird dieser ‘heimliche’ Teil von Kafkas Schriftstellerdasein auf die Spitze getrieben. Die Novelle handelt von einem Maulwurf, der verzweifelt versucht, sein unterirdisches Reich gegen den geheimnisvollen Eindringling, der sich von ober her zu ihm durchbohrt, zu verteidigen. Dieses unterirdische Reich, mit all seinen Gängen und Passagen, kann als ein dunkles Spiegelbild der vielen Korridore und Kanzleien im Prozeß gesehen werden. Wo sich Der Bauunter der Erde in kompakter Dunkelheit abspielt, tragen sich die Ereignisse im Prozeß nicht nur im hellen Tageslicht zu, sondern auch auffallend hoch über der Erde. Die Domkirche, wo der Pfarrer K. verkündet, dass es kein Leben außerhalb der Gerichtsverhandlungen gibt, ist ja hoch über der Stadt auf dem Festungsberg gelegen. Ebenso hoch liegen die verschiedenen Vernehmungsorte, die Stadtteile Zizkov und Vinohrady, auf ihren Hügeln. Und als ob dies nicht genug wäre, verlegt Kafka die Kanzleien des Gerichtes ganz hinauf in jedes Haus, in die miteinander verbundenen Dachwohnungen, welche sich manchmal über ganze Viertel erstrecken.

Der einzige entscheidende Unterschied zwischen den beiden, deren Leben bedroht sind, ist, dass der Maulwurf unischtbar ist, niemand außer dem unbekannten, hartnäckig bohrenden Eindringling scheint von seiner Existenz zu wissen, während Josef K. nur allzu sichtbar zu sein scheint: wohin er auch geht, trifft er auf Menschen, die ihn entweder anstoßen oder von ihm weggestoßen werden. Dieses klaustrophobische Gedränge des Romans dauert bis zum vorletzten Kapitel an, als K. seine Zuflucht bei den mächtigen Gewölben der Kathedrale sucht. Erst dann, als der Pfarrer sein und Gottes Verdammungsurteil über ihn verliest, macht sich etwas, das einem anonymen Raum und einer schützenden Dunkelheit gleicht, um K. herum breit. Doch da ist es schon zu spät. Es bleiben nur ein paar Stunden, bis sich die beiden Scharfrichter an seiner Tür einfinden – ‘K. wandte sich plötzlich ihnen zu und fragte: “An welchem Theater spielen Sie?” “Theater?” fragte der eine Herr mit zuckenden Mundwinkeln den anderen um Rat.’ – wonach das Licht endgültig auch über diesem Teil der Bühne erlischt.

Ein überirdisches Gebet

Kafkas Flehen in einem Brief an Milena Jesenská mehrere Jahre später (die Fortsetzung der Erzählung):

“Gibt es Dunkel, wo sie ist?”

Enklaven

Nach der Schlacht um Ostpreußen im August 1914, “Die Schlacht von Tannenberg”, wie mein österreichischer Kriegskalender sie rasch benennt – kehren die russischen Truppen mit erneuerter Stärke an die Ostfront zurück. Als sie im November nach Galizien einmarschieren, treiben sie tausende jüdische Familien vor sich her, die zu Tode erschreckt sind durch die Gerüchte über die blutigen Verwüstungen der Kosaken. Im Dezember desselben Jahres haben nicht weniger als 15.000 galizische Juden ihre Zuflucht in Prag gesucht. Man muss nicht viel Phantasie haben, um sich vorzustellen, dass sie, um es milde auszudrücken, einen markanten Zug im Stadtbild ausmachten.

Für die lebhaften jüdischen Gemeinden in Prag war es eine Pflicht, den Glaubensgenossen aus dem Osten zu helfen; aber auch für Kafka persönlich, dem bisher während des Krieges jede Möglicheit verwehrt worden war, seine Loyalität zum Kaiserreich aktiv unter Beweis zu stellen, eröffnet sich nun in letzter Stunde eine erlösende Möglichkeit. Immer energischer nimmt er an der Hilfstätigkeit teil. Er kommt mit, wenn Essen und Decken an die Neuangekommenen ausgeteilt werden, er hilft mit, vorübergehende Wohnstätten für sie zu suchen, Tagesheime einzurichten und dafür zu sorgen, dass ein Rudiment an Schulbesuch für die Kinder der Vertriebenen ermöglicht wird, ja, er besucht sogar einige der Vorträge, die der stets gleich redegewandte Max Brod über Homer und Goethe hält, um den in vielen Fällen sicher kaum des Lesens kundigen Ostjuden wenigstens ein Mindestmaß an Bildung einzuimpfen. Eines ist sicher: mit seiner bis zur Überreizung aufgearbeiteten Fähigkeit, jedes stoffliche Detail im Leben anderer Menschen wahrzunehmen, saugt Kafka die Gewohnheiten und Lebensmuster auch dieser Neuankömmlinge in sich auf. Einem durch und durch säkularisierten Intellektuellen wie ihm müssen diese Sitten zutiefst fremd erschienen sein, um nicht zu sagen unbegreiflich. Mit der Zeit jedoch verleihen sie einer Religion Tiefe und Perspektiven, die zuvor nichts als eine Kulisse für ihn gewesen war, tote Rituale, die in einer archaischen, zurückgebliebenen Bauerngesellschaft wurzeln.

Er ist natürlich nicht der Einzige, der sich engagiert. Es ist nicht verwunderlich, dass so etwas wie eine soziale und kulturelle Erweckung zu jener Zeit die jüdische Bevölkerung Prags erfasst, angesichts des Wolfsheulens, welches von außerhalb der Mauern des Imperiums ertönt. Bereits bei dem ersten Treffen mit Felice Bauer im September 1913 hatte Kafka die Möglichkeit einer Studienreise nach Palästina erörtert. In diesem ersten Kriegsherbst taucht zum ersten Mal der Gedanke an eine Emigration auf. Max Brod, der sich zu dieser Zeit intensiv mit der Idee eines zionistischen Staates auseinandersetzt, unterstützt diese Pläne, so wie etwas später während des Krieges Kafkas jüngste Schwester Ottla, die seit langem ein leidenschaftliches Interesse für organisierte Landwirtschafts- und Gartenarbeit nährt. Als dieser Gedanke sich einmal in dem jungen Versicherungsbeamten festgesetzt hat, verlässt er ihn nicht mehr. Im Gegenteil: je mehr er in seiner schriftstellerischen Tätigkeit damit beschäftigt ist, unterirdische Fluchtwege zu finden, desto mehr scheint er von dem geregelten sozialen Dasein angezogen zu werden, mit welchem das Kollektiv lockt. Einer der letzten und bittersten Auseinandersetzungen zwischen Kafka und seiner älteren Schwester Elli entsteht als Folge seines Insistierens darauf, dass ihr Sohn Felix auf eine besondere Jacques-Dalcroze-Schule in der neu errichteten Musterstadt Hellerau, außerhalb von Dresden, geschickt werden sollte. Einige Monate später besucht er in Norddeutschland eine Kolonie für jüdische Flüchtlingskinder aus Polen und ist dort enorm beeindruckt sowohl von dem gesundheitlichen Zustand der Kinder als auch von dem uneigennützigen Verhalten der Pfleger den Kindern gegenüber. Hier trifft er auch zum ersten Mal Dora Dymant, mit der er das letzte Jahr in Berlin zusammenleben wird.

Jste Zid

Der Abriss der Ghettomauern begann bereits mit dem sogenannten Toleranzpatent von Kaiser Franz Josef II aus dem Jahr 1782, doch die unsichtbaren Mauern um das jüdische Prag blieben bedeutend länger bestehen. Vielleicht ist es nur für denjenigen möglich, das Kollektiv als Idee dermaßen hartnäckig zu verteidigen, der sein ganzes Leben in einer geschlossenen Enklave verbracht hat. In Kafkas letzten Erzählungen ist jedoch keine Rede mehr von dem gemeinsamen Schicksal eines Volkes. Bei Kafka ist immer ein einsamer Mensch der Auserwählte – nicht vonder Masse isoliert, nicht feindlich gegen sie gewandt, sondern einsam vorsie hingestellt. Die Erzählung Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse handelt nicht vom Kollektiv der Mäuse, sondern von jener, die auserwählt worden ist, sie anzuführen, der wunderschön singenden Josefine; die Novelle Erstes Leidhandelt nicht von den Zirkusartisten, die täglich das Publikum unterhalten, sondern von dem einsamen Trapezkünstler, der sich weigert, von seinen Trapezen hinabzusteigen und der es nur in den Gepäcknetzen der Züge hängend aushält, wenn der Zirkus seinen Aufenthaltsort wechselt; ganz zu schweigen von dem Gefährdetesten unter ihnen allen, dem “Hungerkünstler”, der seine selbstquälerischen Künste auch dann noch ausübt, als sich das Publikum in seinem Verlangen nach blutigeren Vergnügungen schon längst den gefangenen Raubtieren zugewandt hat.

Milena Jesenská gegenüber deutet er die Frage nach seiner Identität – auf Tschechisch: ” Jste zid?“; sind Sie Jude? -, als berge die Sprache in sich eine Bedrohung gegen ihn:

Sehen Sie nicht, wie im: “jste” die Faust zurückgezogen wird, um […] Muskelkraft anzusammeln? Und dann im “zid” den freudigen, unfehlbaren, vorwärts fliegenden Stoß?

So gut kann es nur jemand ausdrücken, der die Frage so oft gehört hat, dass er weiß, dass ihn die Verachtung als Teil eines Kollektives trifft, lange bevor sie zu ihm als einzelnem Individuum vordringt.

Aufstand der Gefangenen

Frühling 1995; ich verfolge einen Beitrag in den regionalen Fernsehnachrichten. In dem Beitrag wird über einen Gefangenenaufstand in der slowakischen Stadt Kosice berichtet. Zwei der Gefangenen nehmen ihre Wächter als Geiseln, während der Rest flieht. Nach den Geflohenen wird nun in den Wäldern rund um die Stadt von der lokalen Polizei gesucht, die sich mit Hunden und schweifenden Taschenlampen den Weg durch Gestrüpp und Unterholz bahnt.

Wer sind diese Flüchtige, in welche Kategorie lassen sie sich einordnen? Als Gefangene hatten sie sich eindeutig definieren lassen. Nun anscheinend von der nächtlichen Dunkelheit verschluckt sind sie weder Gefangene noch frei; das Einzige, was sie definiert, ist die Jagd auf sie.

Ein gutes Bild für Kafkas Prosa. Gleich den fliehenden Gefangenen kämpft auch er sich in einem Gelände vorwärts, das die längste Zeit unbekanntes Terrain für diejenigen bleibt, die ihm zu folgen versuchen. Die Flucht ist ein Naturgesetz. Ebenso die Verfolgung. Wenn die Fliehenden gefasst werden, ist die Flucht vorbei: nicht nur für diejenigen, die fliehen, sondern genauso für jene, die verfolgen und mit ihren funkelnden Taschenlampen die ganze Zeit neuen Boden entdecken, ungeahnte Pfade, wo sie geglaubt hatten, dort wäre nur schwere, undurchdringliche Vegetation.

Dass Kafkas Hauptpersonen fast ausnahmslos als Opfer beschrieben sind, zeigt, wie wichtig die Flucht und die Verfolgung für ihn waren. Ohne Flucht kein Text. Vielleicht schrieb er deshalb, wenn er einmal schrieb, so unerhört schnell, oft in einer einzigen Sitzung in dem vollen Bewusstsein dessen, dass es reichte, einmal den Boden unter den Füßen zu verlieren, damit das ganze Spektakel vorüber sein würde.

Die letzte Insel

Kafkas Tod ist von der Nachwelt gedeutet worden, als wäre er der letzte Akt einer großen romantischen Oper. Max Brod, der deutlich die dramatischen Qualitäten im langsamen Dahinscheiden des Freundes sah, benutzte ihn, um prophetische Vorhersagen zu machen. Für Brod wird Kafka zu einer Messiasgestalt, die durch ihren Tod auch den nahenden Untergang und die Wiedergeburt des jüdischen Volkes voraussagt.

Was auch immer behauptet wird, so ist das Dramatischste, was während Kafkas letzten Jahren geschieht, dass es ihm endlich gelingt, Prag zu verlassen. In Berlin, wo er während einer letzten Phase der Genesung mit Dora Dymant zusammen wohnt, schreibt er seine letzten Erzählungen. Die Tuberkulose hat sich im Nu soweit entwickelt, dass sie auch Kehldeckel und Stimmbänder befallen hat. Wie die singende Maus Josefine kann er mit der Außenwelt nur durch außerordentlich schmerzhaftes, schwaches Flüstern kommunizieren und zum Schluss gar nicht mehr. Die Stimme vergeht und so ist es auch mit den Charakteren in seinen letzten Erzählungen: Gleich den Hungerkünstlern und dünnen Trapezkünstlern, die sie sind, lösen sie sich auf und schwinden dahin, jedoch die ganze Zeit vor den Augen jenes Publikums, das ihren Touren quer durch alle Kriege und Karrieren gefolgt ist. Nicht einmal im Augenblick des Todes wird eine Möglichkeit gegeben, von der Bühne herabzutreten.

Und was ist mit Josef K., dem Helden in dem Roman, welchen er im Jahr, als der Krieg kam begann und dann nie vollendete? Als die Scharfrichter an seine Tür klopfen, hat er schon jede Hoffnung aufgegeben, eine Freistätte außerhalb der Gerichtsverfahren zu finden. Sein letzter Spaziergang in Gesellschaft der Gefangenenwächter lässt sich rekonstruieren, jetzt wie eine Art Lebenswanderung. Sie beginnt beim Elternhaus Kafkas, führt danach durch die sich windenden Gassen der Altstadt hinaus, vorbei an dem prachtvollen Monument der Tschechen, dem Nationaltheater, danach über die mächtige Kaiser-Franz-Brücke und weiter in Richtung Steinbruch in Smíchov. Kafka gönnt seinem Helden nur eine einzige kurze Weile des Ausruhens. Diese findet sich ein, als die drei in der Mitte der mächtigen Brücke angelangt sind. Josef K. bittet seine Gefangenenwärter stehen zu bleiben, um ein letztes Mal über das Geländer hinwegzusehen:

Das im Mondlicht glänzende und zitternde Wasser teilte sich um eine kleine Insel, auf der wie zusammengedrängt Laubmassen von Bäumen und Sträuchern sich aufhäuften. Unter ihnen jetzt unsichtbar führten Kieswege mit bequemen Bänken, auf denen K. in manchem Sommer sich gestreckt und gedehnt hatte. “Ich wollte ja gar nicht stehn bleiben”, sagte er zu seinen Begleitern, beschämt durch ihre Bereitwilligkeit.

Die Insel ist die Schützeninsel, diese besonders bewachsene Insel mitten in der Mittelrinne der Moldau, die der spezielle Erholungsort Kafkas und der Prager Deutschen war. Diese Insel oder die Erinnerung an jenen Frieden und jene Absonderung, welche die Spazierwege der Insel einst boten, und deren Name auf Deutsch nun so merkwürdig hohl und ironisch klingt, ist das Letzte, worauf Josef K. seinen Blick weilen lässt, bevor er über die Brücke nach Smíchov geführt wird, zu der neuen Stadt, dem Steinbruch und der Richtstätte.

Pogrome.Kafkas sichtlich sicheres Heranwachsen gibt auf eine Weise ein falsches Bild des Friedens; aber während der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts ging eine Welle von Pogromen durch Prag; Schaufenster wurden eingeschlagen, Geschäfte geplündert, ihre Inhaber und Angestellten mißhandelt. Daß jüdische Händler und Geschäftsleute auch in 'Friedenszeiten' auf teuflischste Weise provoziert wurden, geht aus den Polizeiprotokollen hervor. Im September 1887 wurden unter anderen Hermann Kafka und ein anderer Geschäftsmann angeklagt, absichtlich Nägel zwischen ihren ausgestellten Waren zu verstecken, damit diese die Kleidung der vorbeigehenden Christen zerreissen sollten. Andere Methoden, Anklagen wegen Veruntreuung, Verbreitung von Falschgeld, unlauterem Wettbewerb etc, sind vielleicht weniger raffiniert, aber umso gewöhnlicher. Daß Hermann Kafka nicht schlimmeren Formen von Verunglimpfungen und Vandalismus ausgesetzt war, kann nur auf die Tatsache zurückgeführt werden, daß er ganz tschechischsprechend war und außerdem das von ihm betriebene Geschäft als eines der etabliertesten der Stadt galt. (Vgl. Alina Wagnerovás, Bollmann, 1998.)

Eßgewohnheiten.Gerüchten nach war Hermann Kafka dermaßen irritiert über Kafkas umständliches Kauen, daß er sich eine Zeitung vor das Gesicht hielt, um ihn nicht sehen zu müssen. (Die Methode, auf Englisch fletcherizing, förderte angeblich die Verdauung und die Aufnahme von Nährstoffen.)

Feindesland.Lesen Sie nochmals die Stelle gegen Ende des dritten Kapitels, an der Josef K. am Schluß seiner Verteidigungsrede angekommen ist und plötzlich entdeckt, daß alle im Publikum die Rangabzeichen des Feindes auf ihren Rockkrägen tragen. "Alle hatten diese Abzeichen, soweit man sehen konnte. Alle gehörten zu einander, die scheinbaren Parteien rechts und links, und als er sich plötzlich umdrehte, sah er die gleichen Abzeichen am Kragen des Untersuchungsrichters, der, die Hände im Schooß, ruhig hinuntersah." (, S.71) Im Hinblick darauf, wo sich diese Szene abspielt, müssen die Symbole am Rockkragen nicht nur als Beweis für die große Macht und Abgeschiedenheit des Gerichts gesehen werden, sondern ebensosehr als soziale oder sogar ethnische Eigenheit: ein Beweis dafür, daß alle, die jetzt zuhören, dadurch vereint sind, daß sie einer anderen Gemeinschaft angehören als derjenige, der gezwungen wird zu reden.

Felice.Trotz der kränkenden Auseinandersetzung im Askanischen Hof nahm Kafka den Briefwechsel mit Felice Bauer bereits im Spätherbst 1914 wieder auf? dies auf Grete Blochs verzweifeltes und vermutlich schuldbewußtes Ersuchen hin. Dadurch sollte der Briefwechsel in neuen masochistischen Aktivitäten weitere zwei Jahre andauern.

Published 25 February 2000

Original in Swedish

Translated by

Cornelia Nalepka

First published by Ord&Bild (swedish version) / Eurozine (German version)

Contributed by Ord&Bild © Steve Sen-Sandberg / Cornelia Nalepka / Ord&Bild / Eurozine

PDF/PRINTNewsletter

Subscribe to know what’s worth thinking about.