Rétablir les relations entre la philosophie et ses publics

Les trois publics (universitaire, scolaire, général) de la philosophie semblent aujourd’hui se couper les uns des autres. Or, une telle absence de relations remet en cause la philosophie elle-même dans son unité, qui a besoin de la médiation extérieure de ses publics pour maintenir le dialogue nécessaire entre ses protagonistes.

Jamais les relations entre les différents aspects de la philosophie, entre les différents publics de la philosophie, entre les différentes philosophies n’ont été aussi menacées de se rompre en France qu’elles ne le sont aujourd’hui. C’est là un péril véritable, qui ne menace pas seulement la philosophie, mais la vie publique, laquelle, partout, mais en France d’une manière singulière, repose sur ces relations.

À quoi cela est-il dû ?

Une telle situation n’est pas causée simplement par la diversité des types de philosophie ni des publics de la philosophie, car cette diversité, quoique trop méconnue et souvent niée, est structurelle et donc inévitable. Elle est même en soi un atout. Il faut commencer par le rappeler, par en prendre la mesure, par en dresser le tableau. Mais, en particulier en France, on avait jusqu’ici toujours maintenu le lien entre ces différents aspects, entre ces différents publics, lien qui est tout aussi vital, sinon plus encore, que leur distinction. Pourquoi donc menace-t-il aujourd’hui de se briser ? Cela ne peut être seulement lié aux institutions de la philosophie qui, en tant que telles, ne font qu’incarner ces différents publics : institutions d’enseignement (à commencer par les classes terminales en France), de recherche, de diffusion et de discussion publique. Il faut donc des politiques qui mettent en danger ces relations. Mais est-ce tout ? Dans ces tensions nouvelles, quel est le rôle de la philosophie elle-même ? Quel rôle y joue la diversité entre les philosophies, entre les styles ou les courants de la philosophie, eux aussi toujours maintenus en relation jusqu’ici, comme c’est absolument nécessaire, eux aussi menacés peut-être aujourd’hui de s’éloigner irrémédiablement les uns des autres, malgré l’urgence des problèmes communs ?

Une telle situation n’est pas causée simplement par la diversité des types de philosophie ni des publics de la philosophie, car cette diversité, quoique trop méconnue et souvent niée, est structurelle et donc inévitable. Elle est même en soi un atout. Il faut commencer par le rappeler, par en prendre la mesure, par en dresser le tableau. Mais, en particulier en France, on avait jusqu’ici toujours maintenu le lien entre ces différents aspects, entre ces différents publics, lien qui est tout aussi vital, sinon plus encore, que leur distinction. Pourquoi donc menace-t-il aujourd’hui de se briser ? Cela ne peut être seulement lié aux institutions de la philosophie qui, en tant que telles, ne font qu’incarner ces différents publics : institutions d’enseignement (à commencer par les classes terminales en France), de recherche, de diffusion et de discussion publique. Il faut donc des politiques qui mettent en danger ces relations. Mais est-ce tout ? Dans ces tensions nouvelles, quel est le rôle de la philosophie elle-même ? Quel rôle y joue la diversité entre les philosophies, entre les styles ou les courants de la philosophie, eux aussi toujours maintenus en relation jusqu’ici, comme c’est absolument nécessaire, eux aussi menacés peut-être aujourd’hui de s’éloigner irrémédiablement les uns des autres, malgré l’urgence des problèmes communs ?

Les trois publics de la philosophie

La philosophie n’est pas une activité solitaire et purement idéale. Certes, elle cherche la vérité dans un but précis, qui est de transformer notre vie. Elle part d’une vie individuelle, des surprises et des problèmes qui y surgissent, et elle y retourne. Mais, entre les deux, précisément parce qu’elle prétend à la vérité et à l’utilité, elle est pleinement et intrinsèquement relationnelle, elle s’inscrit dans un contexte non seulement social mais public. Plus encore, le “public” n’est pas le destinataire extérieur, neutre, passif, homogène que l’on croit. Ses critères, ses exigences, interviennent jusque dans la présentation, au moins, des démonstrations et des recommandations de la philosophie, sinon dans leur conception même. Il ne doit donc y avoir, en principe, qu’un seul et unique public pour la philosophie, reposant sur un critère unifié décidant à la fois de sa vérité et de son utilité. Cela doit rester un principe. Insistons-y : lorsque les critères se disjoignent et lorsque les publics se coupent les uns des autres, c’est quelque chose de la philosophie, donc aussi de la vérité et de l’utilité publique, qui est perdu.

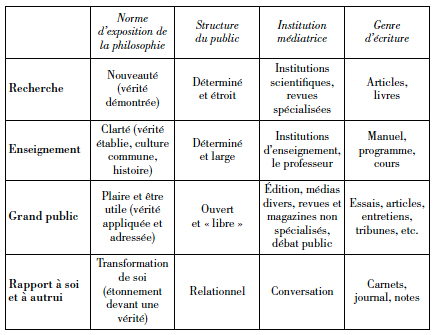

Mais c’est un fait, qu’il faut constater et méditer : il y a aujourd’hui plusieurs publics de la philosophie, et donc non seulement plusieurs critères pour son exposition mais aussi plusieurs institutions qui constituent ces publics mêmes, plusieurs médiations entre la philosophie et ses publics, plusieurs genres aussi d’écriture ou de présentation en général de la philosophie. Nous en distinguerons trois, particulièrement nets, articulés, distincts, et jusqu’ici encore reliés entre eux en France : les publics de l’enseignement, de la recherche, et celui que l’on appelle le “grand” public. Leur existence est inévitable, car elle découle de la dissociation, dans nos sociétés, des différents rôles et des différentes fins de la philosophie : la recherche et le savoir, l’enseignement et la formation, l’utilité et l’action. Il importe cependant d’en mesurer les enjeux. Si chacun de ces publics impose ses critères, le risque est grand lorsque, au lieu de se relier les uns aux autres comme cela a toujours été le cas jusqu’ici, dans les plus vivantes des institutions comme dans les plus grandes des oeuvres, ces publics ou bien se coupent les uns des autres ou bien empiètent les uns sur les autres.

On comprendra plus clairement ce que nous voulons dire par un simple tableau présentant ces critères, ces publics, ces institutions, ces médiations, ces genres, qui ont chacun leur force, qu’il faut distinguer et relier, et non pas confondre et séparer.

On notera d’abord, peut-être avec surprise, que nous avons ajouté ici un quatrième public, sous le titre du rapport à soi et à autrui. Ce n’est pas un véritable public. Mais c’est la source relationnelle de la nature publique de la philosophie, et il nous a paru indispensable de la faire apparaître, avec ses propres critères, ainsi que sa place dans la vie intellectuelle, plus décisive que l’on ne croit. Aussi essentielle et même fondamentale que soit cette dimension, nous ne l’évoquerons cependant pas plus longuement, tant notre objet consiste plutôt dans la distinction entre les trois premières, et les risques qu’elle peut comporter.

Avant de voir ce qui semble pousser aujourd’hui à une dissociation entre ces publics, et ce qui doit y répondre, insistons d’abord brièvement sur chacun d’eux, et sur leur lien possible.

Soit un dialogue socratique tel que Platon nous les a transmis. On y voit bien l’unité et la distinction entre ces publics. Socrate commence par l’étonnement, bien entendu, celui qu’il raconte avoir ressenti, devant l’oracle de Delphes (connais-toi toi-même), celui qu’il retrouve devant chaque question, et chacun de ses interlocuteurs. Mais il faut ensuite démontrer : il n’est pas question de s’en tenir à l’étonnement en tant que tel, ou bien il faut prouver que l’on ne peut aller plus loin (on sera alors dans l’aporie, dans l’impasse, mais du moins aura-t-on mis l’étonnement à l’épreuve du logos). Cette démonstration peut devenir technique, entre pairs, qui recherchent la précision, la nouveauté, la preuve. On la distinguera de l’enseignement, qui fait retrouver à l’élève, comme dans le Ménon, les vérités de base, de la géométrie ou de la pensée, qui les réexpose à nouveau. Enfin, elle a toujours pour Socrate une visée pratique, non seulement individuelle mais collective, non seulement éthique mais politique. Ces quatre visées sont distinctes, et l’on peut voir, chez Platon déjà, comment elles se dissocient inévitablement, au point de se répartir à peu près dans des dialogues différents, quoiqu’ils comportent tous à un degré divers toutes les dimensions de la philosophie. Le Parménide, si technique, sera encore pédagogique et politique, tandis que l’Apologie de Socrate, si politique, sera aussi théorique et initiatique.

Ainsi, l’unité de la philosophie n’empêche pas que ces genres distincts aient chacun leur nécessité et leur légitimité ; cette unité et cette pluralité sont d’ailleurs le propre de la philosophie. Il ne suffit pas d’entrer en philosophie par une surprise et une question. Il faut démontrer, ce qui est déjà entrer dans la recherche, avec ce qu’elle a de scientifique, avec l’épreuve de la démonstration et de la réfutation, de la société et même de la communauté scientifique, des pairs, avec la norme aussi de ce qui fait avancer un savoir acquis, que l’on peut en partie présupposer. Il faut aussi transmettre, ce qui suppose que certaines choses soient acquises (des problèmes, des positions canoniques, des textes et des arguments à connaître) et communiquées selon la norme décisive de la clarté, qui consiste à ne rien présupposer. Il faut, enfin, comme on disait aux XVIIe et XVIIIe siècles, et ces termes n’ont rien perdu de leur importance, “plaire et être utile”. La philosophie, qui se rapproche de la science, sans se confondre avec elle, touche aussi de ce côté à la littérature et à la politique. Elle passe nécessairement par une visée pratique et une adresse rhétorique, que chaque grand philosophe réinvente à nouveau, mais qu’aucun n’a évitées. Certains unifient leurs écritures démonstrative, littéraire et politique : c’est le cas de Platon ou de Rousseau ; certains les dissocient, c’est le cas de Kant, qui distingue entre l’écriture théorique et populaire de la philosophie ; mais aucun ne se dispense de les articuler.

Cependant, on le voit aussi, les différents publics de la philosophie ne sont pas seulement définis par leurs normes distinctes, peut-être contradictoires, et qu’il faut néanmoins relier. Ils le sont aussi par des institutions et des médiations, qui font passer du public au politique, et dont le déploiement semble de plus en plus grand aujourd’hui. Peut-être est-ce pour cette raison que l’on risque la coupure ? Comment, dans ce cas, pourra-t-on y remédier ?

Risques de rupture, politiques de la relation

Ce qui incite à la dissociation ou à la confusion des publics de la philosophie, ce n’est pas leur extension et leur institution respectives, de plus en plus poussées en France et ailleurs. Celles-ci sont en effet une chance et une nécessité ; surtout, elles sont bien loin d’être incompatibles avec une relation, qui passera dans chaque cas par une politique : politique de l’enseignement, politique de la recherche, politique de la culture et du débat public en général. Il s’agit donc bien, dans chacun des trois cas et pour chacun des trois publics, de risques qui supposent des choix bien précis.

Ceux-ci apparaissent clairement dans le domaine de l’enseignement par exemple. Le risque de coupure existe, lorsque se distend le lien entre les différents niveaux de l’enseignement de la philosophie, par exemple lorsque l’on tend à couper l’enseignement de la philosophie au lycée des autres dimensions de la philosophie. L’une de ses forces réside dans une formation initiale des enseignants, qui passe à la fois par l’enseignement et la recherche, par un enseignement à l’université (en licence et en master) qui est aussi un contact avec la recherche vivante. Cette relation passera aussi, par exemple, par la formation continue et l’encouragement à poursuivre une recherche personnelle, qu’elle aboutisse ou non à une thèse. Ces liens entre les différents niveaux de l’enseignement sont déterminants : ils assurent à la fois le public de la recherche et la formation des enseignants, et sont une des plus grandes forces pour la philosophie. Il convient donc, non pas de les fragiliser en séparant les différents registres, mais au contraire de les préserver sans sacrifier la spécificité des uns et des autres. Cela aura des conséquences pratiques et politiques très précises (par exemple aussi sur le rôle des concours de recrutement, qui assurent à la fois le lien avec l’enseignement par leur forme, et avec la recherche par leur contenu, leurs programmes, sans parler de l’unité de la discipline et d’un langage commun qui est une nécessité première, avant les langages spécialisés).

Mais le risque de coupure de la dimension dès lors devenue “scolaire” au sens restrictif, d’avec les autres dimensions de la philosophie, n’est pas le seul. Elle courra aussi le risque inverse, d’empiéter sur les autres dimensions. C’est le cas, par exemple, lorsque, pour des raisons commerciales, l’édition scolaire ou parascolaire devient un refuge pour la publication de textes de recherche ou au contraire d’intervention, qui dès lors sont condamnés à la confusion des genres et deviennent inaudibles dans tous les registres, alors même que, par leur seule exigence de clarté, et non pas par l’adaptation supposée à une norme extérieure, ils auraient pu entrer en contact avec la dimension de l’enseignement. Chacun connaît des cours ou des manuels qui respectent parfaitement les trois critères de clarté, de discussion scientifique et critique, et aussi d’adresse et d’éclairage du débat public et de ses enjeux. Ici encore, il faudra distinguer entre le brouillage des codes et la compatibilité des normes, la philosophie n’ayant pas le privilège de cette différence, mais y étant peut-être plus sensible (c’est-à-dire vulnérable mais aussi responsable).

Il en ira de même du côté de la recherche. Celle-ci ne peut se voir imposer ses critères de l’extérieur. L’empiètement des sphères publiques de la philosophie les unes sur les autres se verra donc lorsque l'”évaluation” sera dictée par des normes venant d’une autre dimension politique, imposant des objets et des critères, parfois en mimant des normes scientifiques extérieures (par exemple lorsque le paper dans une revue comparable à Nature pour la science dure devient le critère d’évaluation en philosophie, qui exclura donc d’office non seulement les domaines qui, par définition, ne sont pas structurés autour de revues de ce genre, mais aussi les livres qui assurent pourtant un rôle de référence dans telle ou telle dimension du savoir, sont traduits dans plusieurs langues, etc.).

Mais il y aura aussi pour la recherche un risque de coupure, particulièrement sensible en philosophie même si, à nouveau, il ne lui est pas propre. On va parfois jusqu’à réclamer une philosophie “professionnelle”. C’est vouloir la couper par principe de la demande publique de philosophie, qui certes peut mordre (on va y venir) sur les contenus, mais qui pour autant demande à être éclairée par la philosophie, qui ne peut la déserter. Ceux-là mêmes qui critiquent cette ouverture de la philosophie sur les enjeux publics ne peuvent le faire que dans le débat public. L’autonomie de la recherche ne veut donc pas dire sa coupure avec l’enseignement et avec la discussion critique et informée. À son plus haut niveau, elle les rejoint. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, intitulée Éloge de la philosophie, Maurice Merleau-Ponty, l’un des exemples majeurs au XXe siècle de l’unité possible des formes de la philosophie dans le respect de leurs normes mêmes, définissait ainsi la recherche : “La recherche, c’est-à-dire mon désordre intérieur.”1

Comme pour l’enseignement, cette double contrainte de spécificité et de relation de la recherche aura des conséquences et des enjeux à la fois politiques et intellectuels très précis.

Il en sera de même, enfin, pour le troisième public que nous avons évoqué plus haut. Il assure une relation essentielle : la relation même de la philosophie avec son temps, avec les autres publics (scientifiques, politiques, esthétiques) où elle recueille aussi ses propres questions (on va y revenir), mais aussi avec le grand public, donc avec les débats les plus disputés du moment. Le rôle des médiations est ici critique. Des revues, des journaux, des médias de toutes sortes ont pour vocation d’assurer ce lien, cette circulation, fragile et nécessaire, entre les sphères, les registres, les normes mêmes du discours philosophique. Il faudra là encore – plus que jamais – être tout à la fois clair, rigoureux, mais aussi “plaire” et “être utile”. Les normes du goût et de l’utilité sont elles-mêmes fragiles, et la philosophie fait partie des discours qui peuvent les soutenir et les maintenir. Mais elle peut aussi être entraînée avec elles dans leur chute. Dès lors, c’est une certaine norme du goût et de l’utilité publique préfabriquée qui va s’imposer aussi à la philosophie, sinon imposer une philosophie, ou des figures du “philosophe”. Il ne faut certes pas regretter l’importance prise par cette troisième dimension publique de la philosophie ; là où elle n’existe pas ou plus, c’est une perte à la fois pour le débat public et pour la pensée philosophique elle-même. Mais il faut en maintenir les exigences, la pluralité, l’ouverture, en étudier les nouvelles formes, les nouveaux écrans, qui tantôt occultent, tantôt recréent du lien. Ce n’est pas une tâche secondaire, tant la philosophie est concernée par l’état du débat public, et de la culture en général.

On le voit donc, ces relations passent par des institutions et des politiques, elles ne peuvent se maintenir sans elles. Mais elles dépendent aussi, bien sûr, de la philosophie elle-même. Le lien entre ces dimensions, qui semble être nécessaire partout et exister de manière singulière en France, ne se fait pas seulement à travers des institutions d’enseignement, de recherche, et de discussion, même si elles y sont vitales. Il passe aussi par des oeuvres, unifiant ces trois dimensions de la pensée, dans un rapport maintenu et même accru à la vérité. On a parfois réduit tel ou tel qui unissait pourtant ces genres à un seul d’entre eux : Sartre, par exemple, à la littérature ou à la politique. Mais il est à nouveau étudié aujourd’hui en tant que philosophe, comme l’exige d’ailleurs son oeuvre très tôt confrontée à la psychologie, à la phénoménologie, à d’autres oeuvres avec lesquelles il était dans une discussion et une confrontation constantes. On citerait bien d’autres noms, dont la “gloire” tint à cette unité, qui se retourna contre eux, au point qu’on les réduisit à l’une des dimensions dont ils avaient le souci sans les confondre. Cela ne vaut pas approbation de leur pensée, et leur diversité même dans chaque moment philosophique (qui définit chacun de ces moments) suffirait à nous prémunir contre cette conséquence. La même unité tendue des genres fut pratiquée au même moment par Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, Simone Weil ou Georges Canguilhem (enseignement, recherche, intervention dans le débat public). Qui dira qu’ils ont la même pensée ? Bien au contraire, ils incarnent différemment, et par leurs relations et leurs oppositions mêmes, les diverses manières de relier les différentes dimensions de la pensée.

Les relations entre les philosophies

La diversité des philosophies n’a donc rien de contraire à la philosophie et ne la condamne pas à l’éclatement. C’est même tout l’opposé : elle fait intrinsèquement partie de la philosophie, et a toujours été l’une de ses ressources essentielles. Il importe par conséquent, non pas de la diminuer, mais au contraire de la préserver, aujourd’hui peut-être plus encore qu’auparavant, en raison non seulement des risques de division qui sont de plus en plus forts, mais aussi des problèmes communs, dont l’importance redevient aujourd’hui de plus en plus grande.

Mais il faut d’abord remonter à la source même de la diversité des philosophies. Elle consiste, à nos yeux, dans le fait que la philosophie est toujours à la fois rencontre d’un problème et formulation d’une méthode ou d’un principe pour y répondre, d’une manière argumentée et rigoureuse. Du moment qu’il y a ces différents ingrédients, on est en présence d’une philosophie. Ainsi, Kant rencontre le doute sur la nécessité des lois de la nature soulevé par Hume, il y répond par le renversement de leur fondement, de la nature objective à la connaissance subjective, et en tire toute sa philosophie. Celle-ci deviendra un système. Mais elle n’oubliera jamais sa double origine : dans un problème, qui continue de la hanter, qu’elle continue d’affronter, jusqu’au bout ; et dans un principe contre un autre, qu’elle continue de fonder, d’établir, contre les autres (en particulier ceux du scepticisme, mais aussi du dogmatisme). Il ne viendrait jamais à l’idée de Kant de dire que Hume n’est “pas un philosophe”, ou le scepticisme pas une “philosophie”. Au contraire des disciples, le propre des maîtres est justement de se souvenir que leur réponse, aussi fondée soit-elle, contre une autre dont ils cherchent à critiquer le fondement, est prise dans un débat entre plusieurs réponses possibles, qui fait la force même de la philosophie, depuis le début, dans sa recherche disputée de la vérité, qui ne peut certes pas être multiple. Les philosophes partent de problèmes, formulent des principes, et déploient de manière argumentée des démonstrations ou des réfutations, pour établir ces principes et résoudre ces problèmes. Mais ils n’oublient ni les problèmes communs dont ils sont partis, ni les principes qu’il s’agit pour eux de démontrer : il se peut, par exemple, que Kant ait raison de mener la révolution copernicienne qui déplace la philosophie du côté des facultés du sujet, mais il n’oublie pas que c’est une thèse à établir par ce qu’elle permet de résoudre et d’éclairer. C’est bien entendu une option majeure de la pensée, à quoi s’opposeront d’autres options, telles que l’empirisme radical ou l’analyse du langage. L’ébranlement commun à Hume et à Kant (par rapport à la métaphysique traditionnelle) est d’ailleurs aussi l’origine de ces traditions qui continueront de s’opposer jusqu’à nous. Comment accéderons-nous à la philosophie sans passer par cette diversité des philosophies, non pas pour s’y arrêter, mais au contraire pour avancer dans la direction de tel ou tel principe, de sa démonstration et de ses effets ?

On comprend pourtant que cette diversité interne à la philosophie puisse comporter un risque de coupure, qui peut venir accentuer encore le risque impliqué par ailleurs dans la diversité même de ses démarches et de ses publics. Telle philosophie, aujourd’hui, durcira tout à la fois son opposition aux autres, en les jugeant “non philosophiques”, prétendra se réserver le domaine de la philosophie scientifique voire de la vérité ou de la recherche rigoureuse. Les deux coupures s’aggraveront ainsi l’une l’autre, alors même que la discussion scientifique supposerait l’examen des diverses approches d’un même problème, selon des principes qu’il faut toujours démontrer à nouveau. Mais ce n’est plus alors la discussion ouverte que l’on recherche, ni le traitement de problèmes communs ; ce sera, parfois, ou cela risquera d’être, des problèmes techniques suscités par et pour cette philosophie seule, à destination interne, sans parler des enjeux de pouvoir. Toute philosophie réelle comporte la nécessité de sa rigueur et de son déploiement, tout en restant orientée par ses principes et ses problèmes fondamentaux, qui l’ouvrent aussi sur les autres philosophies, au lieu de la replier sur soi et de disqualifier les autres à l’avance et sans examen. Nul n’a le privilège de ce repli, toutes les traditions philosophiques l’ont connu, le fait même de devenir une tradition comporte ce risque ; ce n’est pourtant pas une fatalité, puisque les principes et les problèmes non seulement restent une orientation et une référence, mais ne cessent de se renouveler et de se transformer.

La relation entre les philosophies est d’ailleurs plus essentielle que jamais, aujourd’hui. Elle l’est d’abord pour éviter le risque de coupure entre les publics, avec les conséquences politiques que l’on soulignait plus haut. Le lien même entre l’enseignement, la recherche et le débat public se nourrira du débat entre les positions philosophiques diverses, allant de la théorie de la connaissance à la philosophie politique, en passant par les autres domaines de la pensée. Mais cela ne sera pas le seul enjeu, puisqu’il s’agira aussi de répondre à des problèmes communs, qui ne cessent de revenir ou de se déplacer et définissent le moment présent.

Il est vrai par exemple que certains faits concernant le cerveau affectent notre représentation même de la pensée, mais aussi de la personnalité et de la vie humaine en général. Qui pourra se désintéresser de la nouvelle figure de l'”homme neuronal”, mais aussi des débats qu’elle suscite, en elle-même d’abord, entre ses différentes interprétations issues de la science ensuite, mais aussi quant à la définition de la subjectivité et quant aux enjeux éthiques et politiques dans lesquels elle est prise ? Ce ne sont pas des débats anciens seulement qui sont ravivés, où chacun irait se référer à une tradition quelle qu’elle soit ; mais ce n’est pas non plus une philosophie unique et dogmatique qui en ressortirait seule, et qui ne susciterait plus de discussion. C’est au contraire un problème ou une série de problèmes centraux qui rejoignent certains des plus traditionnels, en posent de tout à fait nouveaux, et autour desquels se rejouent des relations et oppositions constituant un moment philosophique nouveau et singulier. Il en sera de même, pour prendre un exemple dans un autre ordre d’idées, des oppositions autour de la philosophie de l’histoire, de sa fin ou de sa reprise, de son orientation positive ou négative, entre nature et humanité, entre vie et justice, entre catastrophe et progrès, dont il nous semble d’ailleurs qu’une position qui choisira seulement un terme de l’alternative contre l’autre aura toutes les chances d’être une erreur.

Bref, bien loin de devoir y renoncer, bien loin d’en tirer argument pour accentuer encore les risques de coupure ou d’empiétement entre les différents publics de la philosophie, il semble qu’il faille renforcer encore les relations entre les approches philosophiques des problèmes qui surgissent de l’expérience. À l’inverse, la philosophie dans son unité et sa diversité également indispensables suppose elle aussi une démarche publique multiple : une politique de l’enseignement des notions et des principes de base, sans lesquels il n’est pas de discussion, mais seulement de la violence ; une politique de la recherche permettant la formulation et la discussion sérieuse des problèmes et de leurs enjeux ; un débat public, dont l’autonomie et l’importance n’appelleraient pas de justification, s’il n’était pas lui-même, aujourd’hui, si fragilisé.

Ainsi commence ce texte : "Celui qui est témoin de sa propre recherche, c'est-à-dire de son désordre intérieur, ne peut guère se sentir l'héritier des hommes accomplis dont il voit les noms sur ces murs" (Maurice Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie, 1953, rééd. Paris, Gallimard, 1960, p. 9).

Published 4 April 2012

Original in French

First published by Esprit 3-4/2012

Contributed by Esprit © Frédéric Worms / Esprit / Eurozine

PDF/PRINTNewsletter

Subscribe to know what’s worth thinking about.